Exposition au Bata Shoe Museum, Toronto, Canada18 juin 2014 ‒ 30 juin 2016

Présentation par les commissaires Alison Matthews David, chercheuse en histoire de la mode à Ryerson School of Fashion et Elizabeth Semmelhack, conservatrice en chef du Bata Shoe Museum.

Traduit de l’anglais par Myriam Couturier, révisé par Manuel Charpy

Suisse, vers 1885–1900. Chapeau en castor.

Le goût pour les chapeaux en castor remonte au XVIIe siècle, au moment où l’Europe achetait ses fourrures en Amérique du Nord. Mais le mercure n’est arrivé que dans les années 1730 dans les processus de fabrication. Ce chapeau contient encore des traces de mercure.

Collection of the Bata Shoe Museum. 2014 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada (photo Ron Wood).

Présentation

Cette exposition au Bata Shoe Museum se place à la croisée du monde des musées et de leurs objets et celui de la recherche universitaire sous la bannière de la culture matérielle. Elle tente d’interroger la puissance de la mode en tant que force sociale et économique, mais aussi en tant que force de transformation des corps. Les textes ci-dessous proposent une visite à travers cette exposition. Ils illustrent les contrastes entre les expériences des ouvriers et artisans qui fabriquaient la mode, et celles et ceux qui la consommaient au cours du XIXe siècle. Couturières et cordonniers fournissaient aux classes privilégiées des ensembles désirables. Couvertes des pieds à la tête de vêtements coûteux et délicatement chaussées, les femmes à la mode décoraient les boulevards et les salles de bal de leur présence colorée. Concernant les hommes, pardessus noirs, linges immaculés, chapeaux haut-de-forme lustrés et bottes luisantes signaient des silhouettes raffinées. Mais cette élégance n’était pas sans périls. À l’inconfort imposé par les corsets et les chaussures étroites, s’ajoutait le risque de porter des articles teints avec des couleurs contenant des poisons ou faits de matériaux inflammables. Ces périls menaçaient plus encore les artisans et ouvriers qui travaillaient ces matériaux dangereux et qui de surcroît étaient confrontés de plus en plus à un travail fragmenté et à des machines souvent dangereuses… Dans le même temps, cette industrialisation démocratisait la mode. Le développement du grand magasin avec ses larges vitrines permettait au badaud le plus modeste de s’adonner au plaisir de la consommation visuelle.

Ouvriers : Fleurs du Mal

« La fabrication de fleurs artificielles représente une industrie importante et étendue dans ce pays et à l’étranger… Plusieurs gerbes vertes d’herbe et de feuilles artificielles qui imitent si fidèlement la verdure naturelle… doivent leur teint délicat et leur brillance à la présence de vert émeraude. »

Frank Draper, “Evil Effects of the Use of Arsenic in Green Colours,” Chemical News, 1872.

Motifs floraux et verdure sont populaires au XIXe siècle pour égayer un paysage vestimentaire terne. Les fabricants de fleurs artificielles répondent à ce goût pour la verdure par des fleurs étrangement réalistes, en soie ou en mousseline, qui ne fanent jamais. Elles sont très utilisées en mode, et dans les années 1850, Paris compte 15 000 fabricants de fleurs artificielles et l’Angleterre, 3 500. Alors que Baudelaire publiait en 1857 Les Fleurs du Mal, on découvrait que les fleurs artificielles étaient mortelles. Les ouvrières et ouvriers en fleurs artificielles étaient exposés à des concentrations mortelles d’arsenic. En France et en Allemagne, les pigments verts arsenicaux furent interdits vers 1860, mais outre-manche la législation était moins sévère. Il fallut qu’en 1861 Matilda Scheurer, une fleuriste londonienne de dix-neuf ans, meurt d’empoisonnement « accidentel » à l’arsenic, pour forcer les autorités à lancer une enquête. Celle-ci déboucha sur un rapport du comité parlementaire sur l’utilisation de l’arsenic. La fabrication de fleurs était aussi considérée comme étant une « activité amusante permettant aux dames d’imiter la nature dans toute sa beauté, pendant toutes les saisons. » Ce « passe-temps artistique » qui pouvait sembler inoffensif introduisit l’arsenic dans les foyers victoriens. Un ensemble de tests sur des fleurs des années 1850, dangereusement séduisantes, ont confirmé sa présence. Ces boîtes, conservées au Victoria and Albert Museum, renferment des fleurs de papier de soie sophistiquées, des tiges, et des feuilles de tissu vert, toutes utilisées pour façonner des violettes, des œillets et des coquelicots qui « embellissent la salle de dessin, la table à diner, la robe. » Rodolphe Helbronner, le fournisseur officiel des dames de la Cour Royale, vendait cet ensemble dans son élégant magasin de Regent Street à Londres et publia en 1858 un manuel éduquant les femmes distinguées sur l’art de la fabrication de fleurs en papier à domicile.

Consommateurs : vert « Émeraude »

« L’œil exercé reconnaît facilement la présence d’une couleur arsenicale par sa brillance, dont l’intensité est inégalée par tout autre vert. » Sir William Crookes, The Chemical News and Journal of Industrial Science, 1862.

Le chimiste Carl Scheele inventa la première teinture verte grand teint en 1778 en combinant de l’arsenic et du cuivre. Beaux et économiques, les verts arsenicaux devinrent très populaires, surtout après la commercialisation d’un teint plus foncé « vert émeraude » dans les années 1820. De la décoration intérieure aux jouets pour enfants, ces teintes mortelles restent irrésistibles durant tout le XIXe siècle : un portrait à l’aquarelle de la reine Victoria réalisé en 1855 présente une souveraine moderne et à la mode, vêtue d’une robe de bal d’un vert émeraude resplendissant.

Une robe de soie brillante présentée dans l’exposition et proche de celle de la reine contient, les tests le montrent, de l’arsenic. Cette robe a sans doute été portée dans un intérieur élégant, couvert par un des célèbres papier-peints à imprimés de la compagnie William Morris. Comme plusieurs des papier-peints Morris, le modèle de 1862 présenté dans l’exposition contient des pigments toxiques : de l’arsenic pour le jardin simulé et du mercure pour les roses vermillon. Il est intéressant de constater que William Morris, considéré comme l’un des fondateurs du mouvement « vert », et qui lutta contre les effets déshumanisants de l’industrialisation, était propriétaire de Devon Consols, les plus grandes mines d’arsenic en Angleterre qui fournissaient le poison utilisé pour ces séduisantes teintures vertes.

Autriche, vers 1850. Adélaïdes et gants de l’Impératrice d’Autriche.

L’Impératrice d’Autriche était considérée comme une des plus belles femmes de l’époque avec ses cheveux longs et son visage fin. Elle devint un modèle pour beaucoup. Elle donna ces adélaïdes et ces gants à un de ses admirateurs, le Colonel Louis de Schweiger.

Collection of the Bata Shoe Museum. 2014 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada (photo Ron Wood).

Ouvriers : la couturière de fer

« Les couturières en chair et en os sont devenues des instruments insuffisants, il était temps de voir si une couturière ne pouvait pas être formée de fer solide. » Elias Howe, The Iron Seamstress, 1854.

La première machine à coudre était si menaçante que son inventeur, le tailleur d’uniformes militaires Barthélemy Thimonnier, faillit être tué quand des tailleurs inquiets de se voir dépossédés de leur travail par la machine mirent le feu à ses ateliers. Leur inquiétude était fondée : au milieu du siècle, avec l’introduction des tailles standardisées pour les vêtements masculins, la machine à coudre dominait, au point que la confection masculine devint l’apanage de grandes entreprises.

L’adaptation de la machine à coudre à la production de chaussures transforma la place des femmes dans cette industrie. Une partie de la couture à la main était traditionnellement effectuée par une main-d’œuvre féminine à domicile, mais ces travaux pouvaient dorénavant être réalisés beaucoup plus rapidement à la machine. Jean-Pierre Mollière, un promoteur de l’industrialisation de la cordonnerie, écrivait en 1856 : « la machine élimine entièrement le travail de couture des femmes et des cordonniers […]. Une femme peut facilement s’occuper d’une machine, qui coud de 100 à 120 paires de chaussures à lacets par jour, tandis qu’une femme, à la main, ne peut qu’en coudre quatre paires ». On pouvait constater en 1863 que ces « machines ont pris en charge le travail de plusieurs et ont réduit l’importance de ceux qui accomplissaient ce travail à la main. » La machine à coudre sortit de nombreuses femmes de l’espace domestique pour les intégrer dans les nouvelles usines de cordonnerie : les recensements effectués en Angleterre et aux États-Unis au milieu du XIXe siècle indiquent qu’elles étaient alors des milliers.

France, 1875. Bottes faites par le fabricant de chaussures L. P. Perchellet.

Ces bottes ont été faites par le fabricant de chaussures L. P. Perchellet. Elles ont été trouvées dans une propriété à Santiago du Chili ce qui indique le succès qu’avaient ces modèles. La boîte qui les contenait était faite de bordures à l’arsenic.

Collection of the Bata Shoe Museum. 2014 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada (photo Ron Wood).

Consommatrices : Jupes incendiaires

« “Une autre mort par le feu” est un titre courant qui familiarise le lecteur moderne aux dangers de l’holocauste presque quotidien de femmes et d’enfants, sacrifiés par la combustibilité de leurs vêtements et l’élargissement de leur crinoline. » The Lancet, 1860.

Les métaux devenaient des composants importants pour la mode féminine, remplaçant des matières naturelles comme l’osier et les baleines – des fanons de baleine – des corsets. À la fin des années 1850, les femmes de toutes classes portaient des crinolines en « cage d’acier » afin de supporter leurs larges jupes. Les caricaturistes se moquaient sans pitié des femmes à cerceaux qui tentaient de pénétrer dans un omnibus et de passer le cadre d’une porte. Mais le feu représentait le plus grand danger pour les femmes qui portaient la crinoline, comme pour celles qui portaient des tutu. Quand leurs jupes larges en gaze légère effleuraient accidentellement un foyer ouvert, une lampe à gaz ou une flamme de chandelle, elles s’enflammaient instantanément ; l’air sous la cage de la crinoline alimentait les flammes, qui dévoraient le corps en quelques secondes. Pendant la décennie où régna la crinoline, plus de 3 000 femmes par an en moururent, dont les deux demi-sœurs d’Oscar Wilde.

À la même époque, en 1862, Emma Livry, une danseuse étoile de l’Opéra de Paris représentant l’espoir du ballet romantique français, se brûla mortellement. La jupe de son tutu s’embrasa sur une des milliers de lampes à gaz des feux de la rampe. Plusieurs législateurs, jusqu’à la Maison de l’Empereur, avaient encouragé les chimistes à poursuivre des expériences pour rendre ininflammables les tissus légers tels que la gaze, la tulle et la tarlatane. Les traitements chimiques protégeaient du feu, faisant de la femme embrasée « un phénix, qui se remettait debout, indemne des flammes » mais les produits chimiques devaient être appliqués par une blanchisseuse à chaque lavage et ternissaient et jaunissaient les tissus. Ils eurent donc peu d’impact. Et c’est pourquoi Emma Livry avait refusé de les porter sur scène.

Ouvriers : les cireurs de chaussures

Pour l’homme du XIXe siècle, entretenir une image soignée nécessitait la participation régulière de plusieurs travailleurs. Parmi ceux-ci se trouvaient les cireurs de chaussures, omniprésents dans le paysage urbain. Souvent pauvres et sans logis, ils travaillaient avec des vernis toxiques qui menaçaient leur santé. Cette situation des jeunes cireurs ainsi que d’autres enfants vivant dans la pauvreté incita un cordonnier britannique, John Pounds, à fonder en 1818 la première « École de défavorisés » qui offrait une éducation gratuite à ces enfants. Au milieu du siècle, 200 écoles de ce type étaient ouvertes en Grande-Bretagne.

Les outils du cireur de chaussure étaient peu nombreux et consistaient en un ensemble de brosses, de chiffons, de vernis, et d’une boîte rudimentaire pour transporter ses outils et supporter le pied du client. Le vernis pouvait être très toxique. En 1900, le nitrobenzène, un composant des teintures anilines dont l’odeur agréable rappelait l’essence d’amande, fit son apparition dans les cirages noirs liquides pour chaussures. En oxydant le fer dans le sang, il causait l’étourdissement, la nausée et la cyanose qui donnait aux lèvres et aux mains une couleur mauve-noire que les docteurs appelaient « mûre ». Il causa même la mort chez certaines personnes qui portaient leurs chaussures encore humides de vernis.

Consommateurs : l’aspect poli

« Sur sa tête il portait un haut chapeau noir, d’une allure surnaturelle par sa brillance lustrée, et ses larges pieds étaient enfermés dans une paire de bottes bien vernies, qui étaient beaucoup trop serrées pour lui… » Lillie Devereux Blake, Fettered for Life, or, Lord and Master: A Story of Today, 1874.

À première vue, les complets sur-mesure noirs que portaient les hommes étaient fonctionnels et représentaient une sorte d’idéal démocratique. Mais le reflet presque surnaturel et la structure de leurs chapeaux haut-de-forme ressemblaient aux cheminées d’usine qui étaient à l’origine de leur fortune. Les bottes vernies serrées, en forme de tube, qui recouvraient leurs jambes, entrent en résonnance avec l’impérialisme militaire et les conquêtes du siècle.

Vers 1839, Daguerre réalisa une vue du boulevard du Temple, à 8 h 00. La durée d’exposition – plus de 10 minutes – était trop longue pour saisir les passants… mais cette image offre la première image de deux personnes car elles ne bougeaient presque pas : un cireur de chaussures et son client, soit une des scènes ordinaires du Paris du XIXe siècle.

Ouvriers dans la mode de luxe : Jean-Louis François Pinet

« La dernière [paire de chaussures]… était de satin noir brodé de fleurs et ornée de manière très élégante, et nouvelle aussi, avec une bande de feuilles lui donnant, pour ainsi dire, l’impression d’une Nymphe des Bois émergeant d’un doux enclos, accompagnée de ses pas récents, tenant encore à ses pieds en regrettant affectueusement le départ d’un si beau visiteur. » J. Dacres Develin, Critica Crispiana: or, The Boots and Shoes, British and Foreign of the Great Exhibition, 1852.

Jean-Louis François Pinet (1817-1897) était le fabricant de chaussures le plus célèbre en France à la fin du XIXe siècle. Ses chaussures très chères, magnifiquement travaillées et embellies, étaient portées par les femmes les plus élégantes et les plus aisées.

Pinet fonda son usine de fabrication de chaussures en 1855. Son entreprise connut une croissance rapide et, dans les années 1870, il comptait déjà plus de 800 travailleurs. Parmi ceux-ci, sept cents étaient des femmes qui travaillaient à domicile pour broder les tiges. À l’opposé des femmes qui portaient ces chaussures, ces brodeuses anonymes effectuaient du travail à la pièce pour un salaire très faible ; leur savoir-faire disparaissait derrière le voile de la marque Pinet.

Consommateurs et consommatrices de la mode de luxe : resserrer la chaussure

« Les cordonniers en général, il faut avouer, en savent très peu sur l’anatomie du pied. » John Bedford Leno, The Art of Boot and Shoemaking: A Practical Handbook, 1885.

Au XIXe siècle les chaussures à la mode étaient souvent extrêmement étroites. Les chaussures « straights » qui ne différencient pas pied droite et pied gauche, populaires durant la première moitié du XIXe siècle, niaient l’architecture naturelle du pied, causant de sévères douleurs. Même si par la suite les chaussures furent distinctes pour chaque pied, elles demeuraient très étroites. Pour les enfiler, il fallait serrer les pieds dans des bandages et parfois les orteils étaient superposés ou repliés. Les plaintes liées aux cors et aux oignons étaient nombreuses, et l’application courante de « pansements de mercure » n’arrangeait rien à la santé des clientes… Mais ces chaussures reflétaient les idéaux de la délicatesse féminine et de la domesticité promues notamment par le Cult of True Womanhood qui fit son apparition durant la première moitié du XIXe siècle. Les petites chaussures restrictives et délicates symbolisaient l’enfermement domestique des « anges du foyer ».

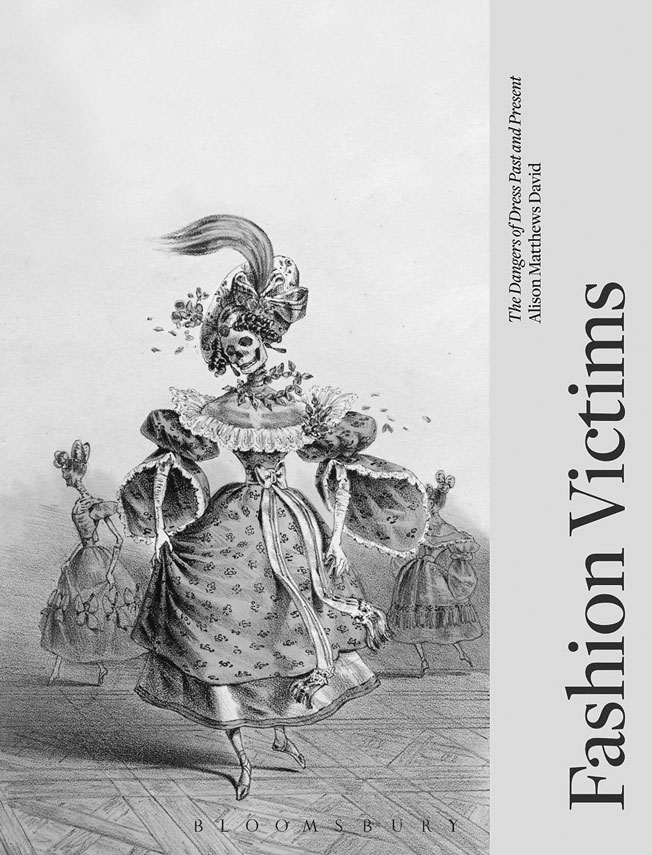

Catalogue

Alison Matthews David, Fashion Victims. The Dangers of Dress Past and Present, Londres, Bloomsbury Visual Arts, septembre 2015.

Vue de l’exposition.

Dans la vitrine, robe française ou anglaise, vers 1860-1865. De nombreuses robes sont alors faites en « vert émeraude » à base d’arsenic et de cuivre qui conserve sa couleur brillante, aussi bien sous la lumière naturelle que sous celles du gaz.

Collection of Glennis Murphy. 2014 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada (photo Arnold Matthews).