L’auteur remercie l’équipe de la médiathèque de l’ENPJJ et en particulier Marie Frouin sans qui ce travail n’aurait pu être mené à bien.

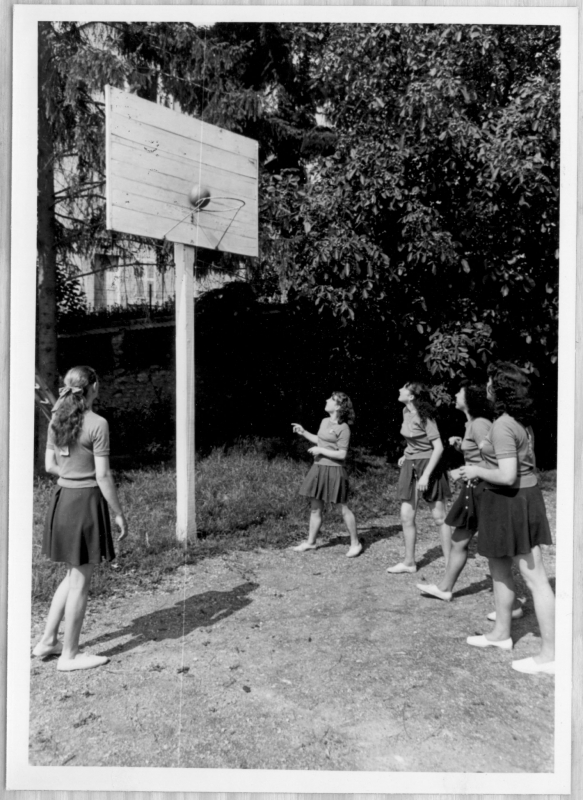

Photographie de Pierre Allard (1954-1957).

Cette photographie de Pierre Allard appartient à une série de 24 photographies sur Institution publique d’Éducation surveillée et le Centre d’observation des Chutes-Lavie (Marseille, Bouches-du-Rhône) réalisées à la suite d’une commande de l’Institut pédagogique national. Nous voyons sur ce plan d’ensemble des élèves en rang devant les portes du « château » en uniforme « bleu aviateur ». On remarque que les plus jeunes garçons sont en culottes courtes ce qui était le cas pour tous les enfants de cette époque.

© ENPJJ

En 1977, l’ancien Centre d’Observation public de l’Éducation surveillée (Copes) devenu Institution spéciale d’Éducation surveillée (ISES), employait trois lingères qui veillaient sur un lot de vestes en velours côtelé et de pantalons gris souris. Ces vêtements étaient remis à tous les jeunes arrivants qui les jetaient au fond du placard leur tenant lieu d’armoire et de penderie. Quand ils quittaient le centre, ils rendaient cet accoutrement hors d’âge tout fripé bien qu’il n’ait jamais été porté. Seul un adolescent déficient mental, sans famille, qui ne quittait jamais le centre, et dont la présence dans une institution pour mineurs délinquants reste pour moi un mystère, portait ce costume comme une ultime trace du temps des uniformes. L’éducateur devenu historien se devait de se pencher sur l’histoire du costume du mineur de justice.

Le traitement du mineur délinquant repose depuis la monarchie de Juillet sur trois grands modes de prise en charge1. En premier lieu, la prison que l’on s’efforce d’adapter à une population juvénile, soit en réservant un quartier aux enfants au sein des établissements « ordinaires »2, soit en créant des prisons spécifiques pour les jeunes détenus comme hier la Petite Roquette3 ou comme aujourd’hui les Établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). À côté de ce milieu fermé, existent toutes les formes de contrôle et de surveillance, plus ou moins associées à des mesures d’aide et de soutien, que l’on désigne aujourd’hui sous le terme générique de « milieu ouvert ». Enfin, on édifie des établissements spécifiques voués à la « correction » des jeunes délinquants. Le premier type de structure de ce genre est la colonie agricole pénitentiaire qui voit le jour en 1840, à Mettray, près de Tours4. Pour les jeunes filles, qui ne sont pas « naturellement » destinées aux travaux des champs, mais plutôt vouées aux tâches domestiques, on conçoit des « refuges », à la discipline toute conventuelle, le plus souvent gérés par la congrégation du Bon-Pasteur d’Angers5.

Colonies pénitentiaires et refuges restent jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la forme la plus répandue de prise en charge des enfants de justice. Seule concession faite à la modernité, la création pour les garçons de colonies industrielles et même d’une colonie maritime. À la suite d’une vigoureuse campagne de presse contre ces institutions, qualifiées en la circonstance de « bagnes d’enfants »6, une première tentative de réforme a lieu à la toute fin de la Troisième République. Il faut cependant attendre la Libération et l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour que se mette en place une véritable réforme de la prise en charge des mineurs de justice. D’une part la direction de l’Éducation Surveillée nouvellement créée s’efforce de réformer les anciennes colonies pénitentiaires rebaptisées Institutions Publiques d’Éducation Surveillée (IPES) et d’autre part elle développe de nouvelles structures plus petites et plus urbaines comme les foyers de semi-liberté. Dans les années 1970-1990 les IPES sont abandonnées, ces internats qui prenaient en charge entre cent et deux-cents mineurs et qui tenaient de « l’institution totale » décrite par Goffman.

Nous délaisserons le « milieu ouvert » où les enfants et les adolescents portent généralement les vêtements « ordinaires » des jeunes des classes populaires ou de ceux de leur groupe d’appartenance – ils adoptent, par exemple, en fonction de l’époque, «l’uniforme » du zazou ou celui du blouson noir – ainsi que le costume carcéral qui n’est pas l’apanage des mineurs, pour nous intéresser ici aux vêtements portés dans les établissements dits spécifiques. En effet, ces derniers sont les plus caractéristiques de la justice des mineurs : ils n’existent quasiment que dans ce cadre.

Le colon de Mettray dans Les Français peints par eux-mêmes.

Lithographie de Pottin d’après un dessin d’Henry Monnier.

Dans Surveiller et punir, Michel Foucault fait de la première institution spécifique pour mineurs délinquants la quintessence de l’institution disciplinaire : « Pourquoi Mettray ? Parce que c’est la forme disciplinaire à l’état le plus intense, le modèle où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement. Il y a “du cloître, de la prison, du collège, du régiment” »7. Parmi les « procédures » imaginées ou mises en œuvre par Frédéric Auguste Demetz, le fondateur de la colonie tourangelle, pour soumettre les enfants qui lui sont confiés, le vêtement joue un rôle central. La tenue du jeune « reclus »8 – y compris la coiffure – est une composante du projet disciplinaire. Dans les colonies et les bons-pasteurs, coupe de cheveux et usage de cosmétiques ne manquent pas de faire l’objet de consignes réglementaires et de notes de service. La chevelure notamment, attribut corporel facilement modifiable, sorte de zone frontière entre un corps qui ne doit plus être marqué et supplicié, et un habit, qui peut être modelé selon le bon vouloir des autorités est un véritable enjeu.

En quittant les projets et leur foisonnement de règlements intérieurs, de consignes et autres notes de service pour observer les vêtements effectivement portés et les pratiques effectives, l’écart entre la rationalité d’une utopie correctrice/rééducative et le fonctionnement véritable des institutions pour mineurs est manifeste. L’uniforme devenu haillon témoigne de l’échec du projet normatif. Quand on renonce définitivement dans les années 1970 à la discipline par le vêtement, quand le perfecto remplace l’uniforme, alors la tenue du mineur de justice perd son rôle disciplinaire et contribue à la construction de l’identité de l’adolescent ou de l’adolescente.

Vêtement et projet disciplinaire, de l’ouverture de Mettray à la Troisième République

Le projet disciplinaire de Mettray repose sur un emploi du temps censé ne laisser aucun moment inoccupé9, sur un dressage utilitaire des corps10, sur une recherche de soumission des esprits, sur une surveillance permanente et enfin sur un système de punitions graduées qui culmine avec l’isolement en cellule obscure sous le régime du pain noir et de l’eau11. D’emblée, la tenue vestimentaire est présentée comme un moyen de surveillance et d’endurcissement des corps :

« Nous ne négligeons donc aucun des moyens qui peuvent contribuer à fortifier la constitution de nos colons. Ainsi, cet hiver, à l’exception d’un très petit nombre de jours où le froid a été excessif, ils ont constamment travaillé à une carrière qui se trouve près de la Colonie, vêtus de toile grossière, les pieds nus dans leurs sabots.

L’uniforme qu’ils portent est d’une extrême simplicité, et confectionné de manière à leur laisser la plus grande liberté d’action, et à favoriser ainsi le développement de leurs forces. Sans avoir rien de singulier, il est cependant assez remarquable pour signaler nos colons à l’attention publique en cas d’évasion… »12

Juridiquement, les colonies agricoles pénitentiaires pour mineurs sont créées par la loi du 5 août 1850 sur L’éducation et le patronage des jeunes détenus, la colonie tourangelle, institution privée, est fondée sur un vide juridique presque total. Il n’y a pas de note ou de circulaire décrivant officiellement l’uniforme « assez remarquable » des jeunes colons et Frédéric Auguste Demetz a conçu lui-même la tenue de ses « protégés ». L’inspecteur des prisons Louis Mathurin Moreau-Christophe l’a décrite dans Les Français peints par eux-mêmes, cette vaste « encyclopédie morale » publiée entre 1840 et 1842 :

« Une blouse en toile, ouverte par-devant, des culottes bretonnes avec des guêtres montantes, un chapeau de paille, des sabots, et, en hiver, une limousine ; tel est le costume de chaque jeune colon13. »

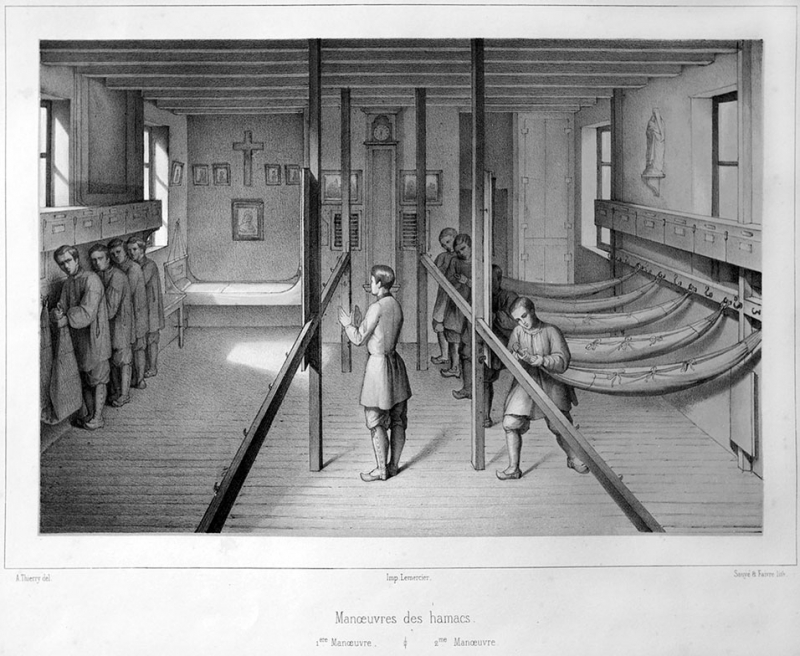

Quelques autres représentations des premiers détenus existent, notamment celles qui se trouvent dans l’album lancé en 1843 par l’assemblée des fondateurs dans un but de promotion. C’est l’un des architectes de la colonie, Jean-Alexandre Thierry qui réalise les dessins qui ont servi de base à une vingtaine de lithographies très bucoliques14. La manœuvre des hamacs rappelle néanmoins que dans le quotidien de Mettray « il y a du régiment ».

De la Seconde République à L’Empire, l’impossible uniformisation du costume pénal

Avant même que les colonies agricoles soient officialisées par la loi, une quinzaine d’établissements qui s’inspirent du modèle de Mettray est créée. Fruit de l’initiative privée, ils choisissent la vêture de leurs « élèves ». La loi du 5 août 1850 consolide cette primauté du « privé ». Désormais, l’État finance les colonies sous forme d’un prix de journée (70 centimes par jour et par détenu) auquel il convient d’ajouter une dotation de 70 francs, délivrée en deux annuités, pour le trousseau. Cependant, l’administration pénitentiaire entend malgré tout exercer un certain contrôle sur ces particuliers qui se chargent d’une fonction par essence toute régalienne. Un arrêté du 26 décembre 1851 précise : « Considérant qu’il importe de régler, d’une manière uniforme, la composition des trousseaux des jeunes détenus », désormais l’« administration fournira en nature, aux directeurs des colonies pénitentiaires agricoles, les trousseaux des jeunes détenus qui y seront placés »15 lesquels seront confectionnés dans les maisons centrales de force et de correction par l’Entreprise générale. Ce terme désigne le dispositif qui organise le travail en prison, lequel dépend d’un entrepreneur privé16. L’article 3 de cet arrêté détaille les trousseaux des garçons et des filles :

« Pour les garçons :

– trois chemises ;

– une veste en étoffe de laine ;

– un gilet en étoffe de laine ;

– un pantalon en étoffe de laine ;

– une veste en treillis ;

– un gilet en treillis ;

– un pantalon de treillis ;

– deux blouses en tissus à carreaux, fil et coton ;

– deux paires de chaussettes de laine ;

– deux caleçons ;

– trois cravates en coton à carreaux ;

– trois mouchoirs ;

– une paire de chaussons galochés ;

– deux paires de sabots ;

– deux paires de guêtres ;

– une casquette ;

– un chapeau de paille ;

– une ceinture.

Pour les jeunes filles :

– trois chemises en toile de coton (fil et coton) ;

– un corset en treillis ou en toile ;

Pour l’été :

– une camisole à manches et un jupon en tissu de couleur (fil et coton) ;

– un jupon de dessous en toile de coton écrue ;

– deux paires de bas coton ;

– deux paires de chaussons en tissu croisé (fil et coton)

Pour l’hiver :

– une camisole à manches et un jupon en tissu de laine et fil ;

– un jupon de dessous en toile fil et coton ;

– deux paires de chaussons en étoffe, laine et fil ;

– deux paires de bas de laine ;

– deux fichus pour le cou en coton de couleur ayant 90 centimètres carrés ;

– deux fichus en coton de couleur

Pour coiffure de jour ;

– deux serre-tête en toile de coton pour la nuit ;

– deux tabliers de travail en toile de coton ;

– trois mouchoirs de poche ;

– un mètre de toile de coton.

Paris, le 26 décembre 1851.

Signé A. de Morny. »

Le treillis est, selon le Littré, « une grosse toile dont on fait des sacs, et dont s’habillent des paysans, des manœuvres, etc. » ; pour Pierre Larousse c’est « une toile de chanvre écru, très grosse et très forte, qui servait anciennement à une foule d’usages, surtout à faire des sacs, des vêtements pour les ouvriers et les paysans et des habits de chasse. ». On retrouve ce tissu dans le trousseau des jeunes filles ; avec un corset en treillis on n’est pas loin du cilice, cette chemise en crin que les nonnes ou les moines portaient en signe de pénitence.

En fait, la très mauvaise organisation du travail pénitentiaire qui consacre la toute-puissance d’un seul homme, l’industriel régisseur de l’Entreprise générale, libre de s’opposer à loisir à l’action de l’Administration pénitentiaire, ne permet pas à celle-ci d’imposer son projet d’uniformatisation de la tenue pénale des garçons et des filles détenus. Elle se montre incapable de fournir les trousseaux prévus. La circulaire du 24 mars 1857 sur le régime des établissements particuliers d’éducation correctionnelle de jeunes détenus17 reconnaît à mi-voix cet échec : « J’ai reçu, de la part de quelques directeurs, des observations fréquentes sur la qualité défectueuse des tissus qui leur sont envoyés pour la confection des trousseaux en nature », lit-on dans ce texte signé par le ministre de l’intérieur Adolphe Billault. Non seulement les vêtements de la première circulaire sont devenus du tissu – charge aux colonies de le transformer en habits – mais il est de mauvaise qualité. Le ministre laisse aux responsables le choix entre la prestation en nature ou une dotation en argent sous la forme d’une augmentation de deux centimes du prix de journée. Il précise : « Les directeurs qui renonceront au trousseau en nature devront soumettre à l’administration les dispositions qu’ils adopteront pour le costume, qui devra être uniforme dans chaque établissement, et pour la composition du trousseau. »

Cependant, devant les multiples abus dénoncés par les inspecteurs des prisons et par certains Conseils de surveillances, Paul Boudet, le ministère de l’Intérieur de Louis-Napoléon Bonaparte finit par promulguer le règlement d’administration public prévu par la loi du 5 août 1850 mais jamais réalisé. En 1864 un règlement général provisoire est élaboré. Dans la lettre qui accompagne l’envoi le ministre de l’Intérieur reconnaît que « l’administration avait laissé une entière latitude à tous les établissements privés, pour l’alimentation des jeunes détenus et pour le régime disciplinaire18 », avant d’ajouter :

« J’ai le regret de le dire, quelques chefs d’établissement, s’autorisant de l’absence de prescriptions réglementaires sur l’un et l’autre de ces services, n’ont donné aux enfants qu’une nourriture insuffisante, et ont prescrit ou toléré des punitions d’une rigueur excessive. Dans d’autres maisons, on négligeait différentes parties non moins importantes, telles que l’instruction primaire, l’enseignement professionnel, l’instruction religieuse ; ou bien on ne s’inquiétait pas assez de faire contracter aux enfants des habitudes d’ordre et de propreté ; enfin, les locaux affectés aux jeunes détenus, les dortoirs, les infirmeries, n’étaient ni pourvus du mobilier nécessaire, ni chauffés pendant l’hiver, ni entretenus avec ce soin que réclament, dans l’intérêt de l’hygiène, les établissements consacrés à de nombreuses agglomérations19. »

Ce projet de règlement devient définitif le 10 avril 186920. Son article quinze stipule que « Les jeunes détenus, à leur entrée dans l’établissement, seront dépouillés de leur linge et vêtement, baignés et revêtus de l’habit de la maison21 ». Les articles 37 et 38 du chapitre IX sont consacrés au vestiaire. L’article 37 oblige les institutions à fournir à chaque enfant un trousseau. Sa composition est quasi la même que dans la circulaire de 1851. L’article 38 introduit une nouveauté : « Il y aura, autant que possible, un vêtement réservé pour le dimanche ». Faut-il voir dans cette proposition, introduite certes au conditionnel, l’extension aux jeunes des colonies, d’une « conquête » des ouvriers : le droit, les jours fériés, de quitter ses vêtements de travail et de revêtir un habit du dimanche22 ?

Le Second Empire a renoncé à uniformiser la tenue des filles et des garçons confiés à des institutions privées pour être « élevés et détenus23 ». La République choisit sans surprise une autre voie.

Les chemins de l’uniformisation républicaine

L’instauration d’un régime véritablement républicain en 1877 sert bien les dirigeants de l’administration pénitentiaire qui ont toujours été plus ou moins hostiles au développement des colonies privées. En 1889, Herbette, le directeur de la pénitentiaire peut, sans craindre les foudres de son ministre, faire une déclaration en contradiction avec la loi du 5 août 1850 : « Tous services ayant pour objet la privation de liberté, toutes œuvres de punition ou de correction à exercer sur les personnes, doivent demeurer sous la main des représentants de l’État24 ». Les républicains créent donc des colonies publiques et ferment des colonies privées. En 1877, 71 % des garçons et 98 % des filles sont détenus dans des colonies privées, en 1897 les pourcentages sont respectivement de 49,7 % et de 84 % pour fondre en 1910 à 15 % et 17 %. Si aucune note ou circulaire ne revient, quant aux vêtements, sur le règlement de 1869, on assiste à une certaine uniformisation du costume pénal simplement parce que les établissements publics ont un seul et même fournisseur. Bourgeron et pantalon écrus, chemise à manches longues, béret et sabots constituent un uniforme de base comme le montre cette photographie prise dans les années 1890 dans la première colonie publique, celle dite des Douaires, à Gaillon dans l’Eure.

Colonie dite des Douaires à Gaillon (Eure), vers 1890. L’uniforme « de base » sert aussi de tenue de gymnastique.

© ENPJJ

Dans cet album très probablement commandité par la direction de la colonie, on s’efforce de mettre en images et en exergue l’ordre vestimentaire de l’institution. Il passe par une tenue adaptée à chaque fonction et à chaque activité. Ainsi, le jardinier troque le béret contre un chapeau de paille et on ajoute aux « ouvriers industriels » un tablier de forgeron. Quant à la vareuse de l’habit du dimanche, revêtue aussi lors des promenades-défilés où les musiciens avec leurs tambours et leurs clairons ouvrent la marche, elle est en drap foncé et, avec ses trois boutons et ses revers de poignets, elle emprunte largement à l’esthétique militaire.

Pupilles de la Maison d’éducation surveillée dite de Saint-Maurice à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), vers 1930.

© Photos studio Henry Manuel - ENPJJ.

Cette tenue ne va pas connaître d’évolution significative jusqu’en 1945. Seule modification notoire dans l’uniforme des jeunes : les galoches ont remplacé les sabots. Cette évolution du trousseau est, avec le changement de nom des colonies pénitentiaires rebaptisées « maisons d’éducation surveillée », la principale innovation de la réforme de 192825, réforme qui fait suite au livre Les enfants de Cain de Louis Roubaud publié par Grasset dans la collection Les cahiers verts, qui associe un certain prestige et des tirages élevés26, où le journaliste dénonçait le régime de ces établissements27. Cette permanence est présente dans le grand reportage effectué pour le compte de l’administration pénitentiaire par le studio Henry Manuel28. Les opérateurs du photographe ont réalisé une série de prises de vue dans toutes les prisons et dans tous les établissements pour mineurs.

Dans cette partie de football, l’uniforme quotidien sert encore de tenue de sport mais les sabots ont été remplacés par les galoches. Dans le reportage sur la colonie de Saint-Maurice sise à Lamotte-Beuvron dans le Cher, d’autres photographies sont consacrées au sport : basket, gymnastique, agrès, etc. La plupart du temps les jeunes n’ont pas de tenues particulières. Cependant, le reportage met en scène une partie de football et une séance de saut en hauteur où les jeunes portent shorts et maillots rayés comme ceux du Red Star, club emblématique des années trente. Au moment où le football est en passe de devenir le sport populaire par excellence, où les matchs drainent de plus en plus de spectateurs29 et où chaque village s’efforce d’avoir son équipe30, quel sens faut-il donner à cette véritable tenue de sport ? La direction envisage-t-elle de former un « onze » susceptible d’affronter les clubs locaux comme ce sera le cas après 1945 ? Cet équipement sort-il des réserves pour les grandes occasions comme la visite d’un photographe mandaté par le ministère. L’association incongrue du short/maillot et du béret réglementaire plaide à minima pour une acculturation incomplète aux règles de la pratique sportive civile. Une chose est sûre, dans les autres séries de photographies « Manuel » consacrées à Saint-Hilaire, Belle-Ile-en-Mer ou Aniane, les scènes de sport et de parties de football, assez nombreuses, ne dévoilent aucune tenue spécifique et les activités physiques et sportives se font revêtu de l’uniforme ordinaire. Par ailleurs, les vêtements du dimanche se généralisent toujours associés aux parades et défilé de la fanfare de l’établissement.

À Belle-Île-en-Mer, les pupilles31 de la « musique » se distinguent des autres mineurs par le port d’un uniforme de cérémonie très inspiré de celui de la « royale32 ». Dans toutes les colonies, appartenir à la fanfare est une faveur. Les répétitions vous dispensent de certaines corvées et surtout les musiciens représentent l’institution dans toutes les célébrations, ce qui offre des contacts avec l’extérieur. Dans une île de marins, en choisissant une vareuse de matelot pour vêtir son orphéon, les responsables de la Maison d’éducation surveillée soignent leur image de marque.

Le costume du dimanche est endossé dans une autre situation : l’enterrement d’un camarade que l’on conduit au cimetière de l’établissement car, même dans la mort, les enfants de justice sont séparés des « citoyens honnêtes ».

Pupilles de la Maison d’éducation surveillée dite de Saint-Maurice à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) : partie de football en tenue de sport (1930).

Photographies studio Henry Manuel © ENPJJ.

Pupilles de la Maison d’éducation surveillée dite de Saint-Maurice à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) : séance de saut en hauteur (1930).

Photographies studio Henry Manuel © ENPJJ.

Colons de la maison d’éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer (Morbihan). Départ d’un défilé avec en tête la fanfare.

On remarquera la vareuse de marin des musiciens (1930).

Photographies studio Henry Manuel © ENPJJ.

Colons de la maison d’éducation surveillée de Saint-Hilaire à Roiffé (Vienne). Départ de parade en uniforme du dimanche. La fanfare ouvre le défilé (1930).

Photographies studio Henry Manuel © ENPJJ.

Le vêtement comme punition

En 1856, le docteur Faucher, qui dirige la colonie de Guermanez dans le département du Nord, où les évasions sont un peu trop nombreuses au goût des autorités, écrit au préfet du Nord pour lui faire part du dispositif qu’il a mis en place pour remédier à ce problème :

« Après un mois de cellule et de mise au pain sec et l’eau, le colon est revêtu d’un costume et d’une coiffe bicolore, ses cheveux sont tondus par moitié de manière à former une ligne bien tranchée. Sur toutes les doublures des vêtements portent ces mots : Costume d’évadé. Le jour où pour la première fois l’évadé revêt son costume, la colonie est réunie ; le chef-surveillant dit à haute voix : Vous êtes déchu du droit de concourir au tableau d’honneur et aux avantages qui y sont attachés ainsi que de correspondance avec votre famille. Cette répression morale froisse sans doute l’amour-propre et c’est pour cela que je la mets en pratique ; mais au moins elle ne nuit pas à la santé et produit un résultat tellement appréciable que la fièvre des évasions a cessé. […] La police disciplinaire fonctionne depuis le 4 juin 1855 selon les formes et les garanties prescrites par les règlements et les instructions, les peines corporelles sont réservées pour les cas exceptionnels et jamais je ne les ferai appliquer que dans les cas prévus par l’article 614 du Code d’instruction criminelle33. »

Le préfet, qui est en conflit avec le docteur Faucher, lui répond : « Je ne puis approuver toutes les dispositions prises. Le costume de deux couleurs et les cheveux coupés par moitié sont des mesures extra-réglementaires qui n’ont jamais été appliquées à Loos34 et qui ne devront plus être mises en exécution dans votre établissement. Vous devez chercher à attacher les enfants à la colonie par un régime convenable et des travaux proportionnés à leur âge, à leur intelligence et à leur force physique.35 ». Cette injonction préfectorale n’est pas respectée par le Dr Faucher. Le 6 juillet 1865, le jeune Alfred Tissard âgé de 16 ans, qui s’était évadé le 25 avril de la même année et avait été repris et réintégré le 8 mai, échappe une nouvelle fois à la vigilance des gardiens. L’avis de recherche le décrit comme « vêtu d’habits d’évadé […] pantalon et veste de drap mi-partie bleu et gris, béret, sabots, bourgeron de toile blanche volé [à un camarade]36».

En fait, il n’y a pas, comme nous l’avons vu, de règlement censé s’appliquer à l’ensemble des colonies du pays et, malgré un certain nombre de projets, aucun règlement propre à la colonie de Saint-Bernard37. L’interdiction du costume de deux couleurs et de tonte par moitié est donc une initiative du préfet. Finalement, quand le règlement général est adopté en 1869, le port « d’un vêtement disciplinaire » compte bien au rang des sanctions applicables38.

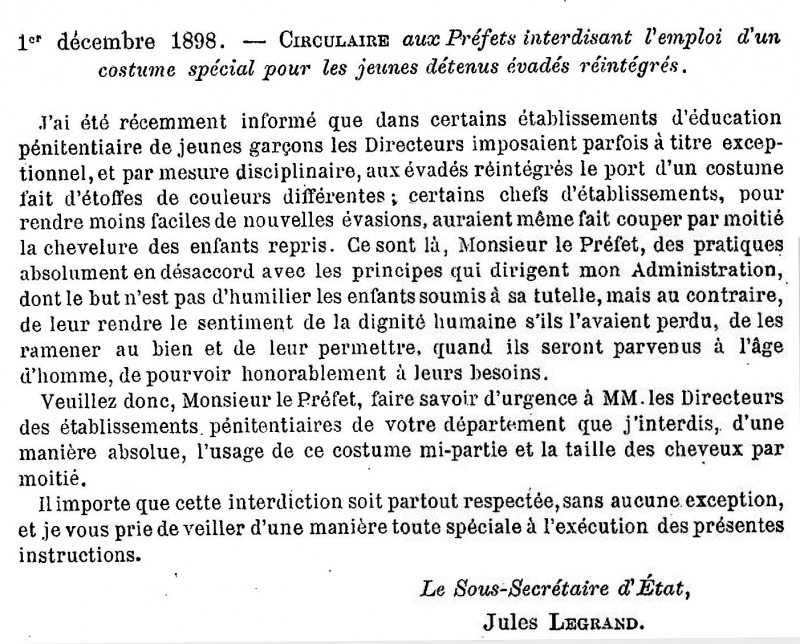

Quarante-deux ans après le préfet du Nord, Jules Legrand, éphémère sous-secrétaire d’État aux prisons qui tente d’humaniser les colonies pénitentiaires, veut interdire cette pratique qui, loin d’avoir régressé, semble s’être généralisée. Le 1er décembre 1898, il publie une circulaire « interdisant l’emploi d’un costume spécial pour les jeunes détenus évadés et réintégrés » :

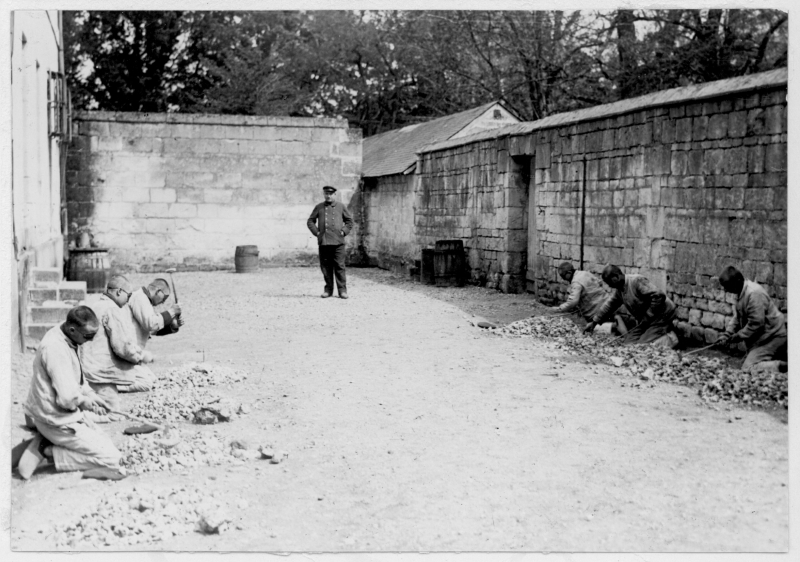

Si l’usage du costume bicolore semble disparaître dans les années 190039, il n’en est pas de même de la tonte qui, dans sa forme intégrale reste mentionnée dans bien des sources et, sur les images des quartiers de punition, les enfants ont tous les cheveux coupés ras.

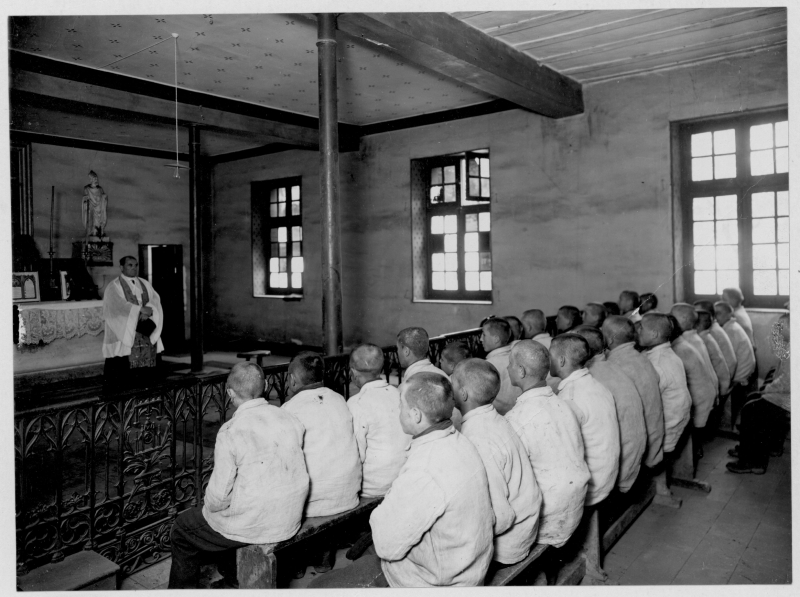

Cependant la « boule à zéro » semble tellement généralisée (le règlement prévoit une coupe de cheveux tous les quinze jours) qu’il semble difficile de transformer un crâne rasé en signe vraiment distinctif comme le montre cette photographie de la messe prise dans la même maison d’éducation surveillée de Saint-Hilaire, au même moment et par le même opérateur.

Projet disciplinaire et contraintes matérielles

Comme dans l’armée, les écoles, les asiles ou les prisons, l’uniforme fait partie des techniques disciplinaires des colonies pénitentiaires privées ou publiques. Pour autant le rêve d’ordre dont il est la marque est fréquemment mis en échec par les contraintes économiques auxquelles sont soumises les institutions pour mineurs. C’est ainsi que les membres de la commission de surveillance de la colonie de Guermanez déplorent, comme le préfet puis l’inspecteur des prisons, le mauvais état des vêtements des colons avant que l’impératrice Eugénie ne fasse le même constat lors d’une visite : « Sa Majesté a […] été péniblement impressionnée de sa visite à Guermanez. Les enfants lui ont paru mal soignés, mal vêtus, mal nourris, et l’ensemble de la maison en fort mauvais état40. » Quant au directeur de la 26e circonscription pénitentiaire, M. Mereau, il écrit en mai 1876 au préfet, après sa visite de la colonie de La Loge située sur la commune de Baugy dans le Cher que « les colons sont mal nourris, vêtus de lambeaux d’étoffe de toile ou de coton qui ne les garantissent pas du froid ni de la pluie41 ». Vingt-six ans plus tard la situation ne s’est pas améliorée et le procureur de Bourges parle, après son inspection, « de draps inchangés en huit mois » et de vêture « en mauvais état et insuffisante » qui ne protègent pas les enfants des intempéries42. Nous pourrions multiplier les citations. Elles concernent, il est vrai, les colonies privées et les inspections des établissements publics n’évoquent pas l’inadaptation des trousseaux. Mais ce silence des sources ne signifie pas que les uniformes de droguet43 sont toujours propres, en bon état et adaptés au gabarit des enfants. La photographie des « petits » de l’« internat approprié »44 de Chanteloup (annexe de la colonie de Saint-Hilaire) moins posée que celles de la maison mère en témoigne, discrètement. La direction n’a pas pu sortir pour la visite du photographe les uniformes neufs que l’on voit dans le reportage sur la maison principale… probablement parce que les réserves étaient vides.

Enterrement à la Maison d’éducation surveillée dite de Saint-Hilaire à Roiffé (1930).

Photographie studio Henry Manuel © ENPJJ.

Entre le projet disciplinaire où le vêtement contribue à rythmer l’emploi du temps (un vêtement pour chaque moment et pour chaque activité), à inculquer les principes d’ordre et de propreté et la réalité des tenues usées, déchirées et crasseuses, quand elles ne sont pas faites de bric et de broc, l’écart est manifeste. Il ne reste bien souvent du programme de Demetz que les pieds nus et la toile grossière qui loin de fortifier les corps, conduit trop souvent les enfants à l’infirmerie voire au cimetière.

Réforme de la justice des mineurs et réforme vestimentaire

Dans la continuité de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est promulguée l’ordonnance n° 45-1966 du 1er septembre 1945 portant institution d’une direction de l’Éducation surveillée au ministère de la justice. La nouvelle administration a notamment pour tâche de réformer les anciennes Maisons d’éducation surveillée de triste mémoire, rebaptisées Institution publique d’éducation surveillée (IPES) et de les transformer en « véritables écoles professionnelles ». Elle doit aussi créer des Centres d’observation qui permettront de connaître objectivement et scientifiquement la personnalité des enfants. Dès le 25 octobre 1945 est publié un « règlement provisoire des Centres d’Observation et des Institutions Publiques d’Éducation Surveillée ». L’article 12 du règlement des centres d’observation et l’article 88 de celui des IPES stipulent tous deux que :

« Dès son arrivée à l’établissement, chaque mineur est mis en possession d’un trousseau vestimentaire et d’objets de literie. Le nombre et la nature des objets mis à la disposition des mineurs ainsi que leurs règles d’entretien sont fixés par circulaire ministérielle. »

Nous n’avons trouvé aucune trace de ladite circulaire.

L’idée d’un uniforme n’est aucunement remise en question dans l’immédiat après-guerre. Sur le papier le vêtement est même un élément important du système dit progressif45. Cette pédagogie de « la carotte et du bâton » consiste à répartir les mineurs en des groupes fortement différenciés du point de vue du régime applicable en fonction de la conformité du comportement du jeune. La progressivité va du groupe d’épreuve au groupe d’honneur en passant par le groupe normal et le groupe de mérite. Dans ce système, la vêture consiste en un uniforme d’établissement pour les enfants du groupe d’épreuve, il se complète d’articles de fantaisie pour le groupe normal et le groupe de mérite, enfin les jeunes du groupe d’honneur accèdent au vêtement civil46.

On comprend d’où vient l’expression « bagne d’enfants ». Maison d’éducation surveillée de Saint-Hilaire à Roiffé (1930).

Photographie studio Henry manuel © ENPJJ.

La messe, Maison d’éducation surveillée de Saint-Hilaire à Roiffé (1930).

Photographie studio Henry manuel © ENPJJ.

Les « petits » de l’Internat approprié de Chanteloup, Maison d’éducation surveillée de Saint-Hilaire à Roiffé (1930).

Photographie studio Henry manuel © ENPJJ.

« Et maintenant, la Société a fait son devoir. Devenez d’honnêtes citoyens ! ». Trois enfants en habits de bagne.

Illustration de Naudin (1876-1946) publiée dans l’Assiette au Beurre du 12 septembre 1908. © Collection Kharbine-Tapabor.

Au-delà de l’application très relative du système progressif, il semble bien que les budgets très étriqués de l’Éducation surveillée aient freiné les mises « en possession d’un trousseau vestimentaire » prévue par le règlement. En 1946-1947, la directrice de l’« internat approprié » de Chanteloup se plaint de ne pouvoir vêtir et chausser correctement tous les enfants de son institution. Par la suite, la situation financière s’améliore légèrement et le projet vestimentaire de l’Éducation surveillée peut être réalisé. Jacques Bourquin qui rentre à l’Éducation surveillée en 1959 au Centre d’observation public de l’Éducation surveillée (COPES) de Savigny-sur-Orge témoigne47 :

« En 1959, les jeunes portaient un blouson et un pantalon « bleu aviation », puis je suis parti au service militaire. Quand je suis revenu du service en 1962, ils étaient vêtus d’une veste en velours côtelé marron et d’un pantalon gris. Dans les ateliers, ils avaient les vêtements de travail habituels de la profession, cotte et veste blanche pour les peintres, bleu de chauffe pour les mécaniciens, etc. En groupe il avait la veste côtelée et le pantalon gris. Quand ils partaient en permission, ils devaient porter cet uniforme. Alors les gamins cachaient bien souvent dans les champs à l’entour leurs vêtements civils là où ils n’étaient plus en vue de la ferme48 et dès qu’ils le pouvaient ils se débarrassaient de cet uniforme qui les désignaient comme « les délinquants de la ferme ». Au retour ils récupéraient l’uniforme, mais s’ils étaient surpris par le surveillant général, ils étaient punis. »

On remarquera que les règles qui concernent les permissions sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux militaires du rang.

Les photographies des années 1950-1960 que nous avons pu visionner confirment le témoignage de Jacques Bourquin. La direction de l’Éducation surveillée voulant transformer les anciens établissements pénitentiaires dont elle hérite en « véritables écoles professionnelles », les ateliers de formation sont fréquemment photographiés ; les jeunes y sont toujours revêtus des vêtements de travail propres aux métiers pour lesquels ils se forment. De même dans toutes les scènes de sport, shorts et maillots sont de rigueur. Par contre, le costume du dimanche, cette sorte d’uniforme d’apparat, n’est plus de mise.

L’Éducation surveillée des années 1950-1960 aurait-elle réalisé cet idéal vestimentaire où le costume rythme le temps et donne à voir un ordre éducatif et social empreint d’une discipline toute rationnelle ? Rien n’est moins sûr. Si l’on se déprend d’une vision nécessairement performative des règlements, si l’on cherche des images moins autorisées que celles des albums officiels ou des photoreportages promotionnels, l’ordre semble moins parfait qu’il n’y paraît au premier abord. Nous avons vu dans le témoignage de Jacques Bourquin comment les mineurs combattent un aspect de « l’ordre vestimentaire » institué dès Mettray, celui qui permettait de « signaler » les mineurs de justice « à l’attention publique ». Dans le quotidien, c’est souvent tout le dispositif qui de fait est « contesté ». Les inspecteurs de l’administration le constatent pour s’en désoler comme lors de cette visite à l’IPES de Belle-Île-en-Mer en 1963 :

« Les garçons sont parfois affublés de tenues flottantes, portent souvent leur short sous leur pantalon, un seul des deux soutenu par une ceinture, mettent n’importe quelles chaussures à n’importe quel moment, le tout dans un état de propreté douteux (la machine à laver est en panne).

En un mot les tenues sont hétéroclites, relâchées et pas toujours adaptées aux tailles49. »

La persistance de l’usage punitif de la tenue, sous forme du rasage des crânes, ne disparaît pas avec l’ordonnance de 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Même si cette humiliation n’est pas mentionnée par le règlement d’octobre 1945, elle est d’usage courant. Yves Douchin, éducateur puis directeur à l’Éducation surveillée, qui rentre peu après Jacques Bourquin dans cette administration et que nous avons interrogé, nous a dit avoir été frappé, lors de son premier contact avec l’IPES de Belle-Île-en-Mer, par le nombre de « boules à Z » repérables dans les rangs des jeunes. Plus significatif encore est le témoignage des Vincendon. Ce couple d’enseignants spécialisés, adeptes de l’éducation nouvelle (proches d’Adolphe Ferrière) s’est vu confier la direction de l’internat approprié de Chanteloup50. Louise et Lucien Vincendon représentent l’aile la plus réformatrice de l’Éducation surveillée et peuvent être considérés comme les plus « libéraux » des responsables d’établissements. Ils rapportent dans un livre de souvenirs leur action à la suite de la fugue de deux enfants qui ont, durant leur escapade, volé une bicyclette :

« Ils arrivent au bureau de Chanteloup. Monsieur et Madame sont là. Madame leur dit : asseyez-vous ! mais pas ici tous les deux ; toi Charles va te mettre à côté et ne te sauve pas de nouveau. Mon téléphone préviendrait les gendarmes et demain tu reviendrais ici sans sourire comme aujourd’hui.

Jean reste seul au bureau, ses lèvres remuent, sa petite histoire est toute prête mais Madame lui dit : tu vas répondre à mes questions. Et il entend :

Pourquoi t’es-tu enfui ? Qu’as-tu volé comme provisions ? À quel moment ? Comment étais-tu habillé ? Pourquoi as-tu volé une bicyclette ?

II faut répondre d’une manière précise, sans s’écarter. Jean voit bien que Madame sait tout, alors autant dire l’entière vérité.

Ensuite, c’est le tour de Charles. Les mêmes questions lui sont posées. Il n’essaie pas de mentir, à quoi bon ? Comment ils seront punis, c’est ce qui les inquiète.

Voilà, dit Madame, vous avez déjà raconté à vos camarades que vous alliez recommencer. Comme cela me peine beaucoup d’avoir des voleurs de bicyclette dans notre maison, vous serez tous les deux rasés. C’est la première fois depuis trois ans que des enfants sont tondus, mais les autres fugueurs avaient fait une petite promenade dans la nuit. Ils n’avaient pas volé. »51

Les transformations de la justice des mineurs dans les années 1945-1960 ne sont pas négligeables. Une formation professionnelle véritable a remplacé l’exploitation économique, la violence institutionnelle a reculé, l’emploi du temps permet des activités culturelles, sportives ou simplement récréatives, les institutions s’ouvrent sur l’extérieur et les permissions et autres quartiers libres se généralisent. Bref, les IPES s’éloignent doucement du modèle de l’institution totale. Il n’en demeure pas moins que bien des aspects d’un fonctionnement disciplinaire demeure. Le premier responsable de l’Éducation surveillée, Jean-Louis Costa, en convient. Dans la postface qu’il rédige pour le livre d’Henri Gaillac sur Les maisons de correction, il écrit : « Mais en 1945, on n’est pas brusquement passé comme par magie, de l’erreur à la vérité, de l’imparfait au parfait52. » Il faut attendre la fin des années 1960 pour que les tondeuses ne viennent plus sanctionner les fugues et 1974 pour que les derniers « mitards » disparaissent des institutions.

L’histoire de l’abandon de l’uniforme dans les établissements reste à écrire. Dès le milieu des années cinquante, dans les foyers de semi-liberté, petits établissements urbains où les jeunes sont placés bien souvent au sortir des IPES, les jeunes s’habillent librement. Il faut dire que la vêture est alors à leur charge. Jeans, Santiags et perfectos constituent alors un nouvel uniforme… qui n’est plus imposé par l’administration mais choisi par le jeune parfois sous la pression invisible des pairs. Dans les « grosses » structures, il faut attendre les lendemains de 1968 pour que le velours côtelé disparaisse totalement des épaules des mineurs.

Le vêtement au « féminin » ou l’effacement de la féminité

Si nous avons mis des guillemets à féminin dans ce sous-titre, c’est justement parce que la vêture des « filles de justice » semble avoir pour principale fonction l’effacement de la féminité. L’idée que la déviance féminine a toujours plus ou moins à voir avec la sexualité domine de façon écrasante durant tout le XIXe et la plus grande partie du XXe siècle – il faut attendre le dernier tiers du XXe siècle et le développement des études féministes et des études de genre pour que ce truisme soit interrogé. Conséquence directe, le « relèvement des filles perdues » passe par une négation de la féminité, une invisibilité du corps. Les sœurs qui ont elles-mêmes effacé leur féminité cherchent à gommer celles de leurs « protégées ». Une circulaire du 16 juillet 1863 doit interdire de couper entièrement la chevelure des jeunes détenues qui, en dehors de toute sanction disciplinaire, sont systématiquement rasées53. L’effacement de cet attribut alors emblématique de la femme constitue une violence qui n’est pas que symbolique. Au cœur du XXe siècle, des témoignages attestent de la relativité performative de la circulaire de 1863 et de la vigueur jusqu’au milieu du XXe siècle de ces principes pédagogiques. Marie Michelle Bodin-Bougelot qui a été placée au Bon-Pasteur d’Orléans entre 1959 et 1960 et qui a recueilli dans un livre publié à compte d’auteur les souvenirs des anciennes54 avant d’ouvrir un site dédié55 témoigne : « Les religieuses rabaissaient en nous la femme. La féminité était source de péché. On ne devait pas se promener à deux parce que le « diable était au milieu ». On s’habillait ou se déshabillait sous sa chemise de nuit qu’on enfilait sans les manches. Même chose pour la toilette. On nous faisait dormir les bras sur les draps. Je n’ai compris que plus tard pourquoi.56 » La transformation du traitement pénale des filles est encore plus lent que celui des garçons.

Alors que dans les images des établissements pour garçons, la virilité est fréquemment mise en scène, dans les rares images des refuges, maisons pénitentiaires, écoles de préservation et autres Bons-Pasteurs que nous possédons, les filles sont toujours engoncées dans des vêtements sombres et informes : jupes longues grises ou noires, camisoles à manches longues, gilets et fichus noirs. Jusqu’aux années 1960, quelles que soit la mode extérieure, on ne verra jamais une jambe nue ou même une cheville ; quant au décolleté le plus discret, il est absolument banni. Pour visualiser l’écart vestimentaire qui sépare le dedans du dehors, il suffit de comparer les images de l’école de préservation de Cadillac (Gironde) prises en 1930 par les opérateurs du studio Henry Manuel, ou la carte postale du Bon-Pasteur d’Orléans qui date de la même période, avec une couverture du Petit écho de la mode57 de la même année.

Fait significatif : quand les responsables du Bon-Pasteur réalisent en 1955 un album de présentation de l’œuvre, sorte de tour de France des établissements de la congrégation, elles cherchent à gommer cet effet de déféminisation. Certes les tenues sont sages mais ont perdu leur austérité. Si dans certains établissements les robes sont toutes semblables, ce n’est pas la règle partout.

Ce « libéralisme » vestimentaire ne doit pas nous faire croire à une transformation profonde de la rééducation des filles. D’une part, les images sont démenties par les témoignages. D’autre part, les objectifs « éducatifs » restent les mêmes : il s’agit toujours de « fabriquer » de bonnes ménagères dans les institutions laïques et de bonnes ménagères chrétiennes dans les institutions religieuses qui représentent jusqu’à la fin des années 1960, la grande majorité des structures destinées aux filles.

Brève conclusion

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 dite loi Perben 1 a créé les centres éducatifs fermés ou CEF. Dans un récent mémoire de fin d’étude que les éducateurs en formation doivent rédiger, nous apprenons que les adolescents d’un CEF sont tous revêtus du même survêtement portant le logo d’une chaîne de grands magasins d’équipement sportif. Ce retour discret de l’uniforme est justifié par la nécessité de combattre le racket qui ne manquerait pas de se développer dans l’institution si les jeunes pouvaient arborer les chevrons ou les bandes caractéristiques des marques qu’ils apprécient. Le vêtement comme instrument de l’ordre institutionnel, relégué au rang d’archaïsme dans les années 1970, est-il en train de revenir sur le devant de la scène ?

Jeunes filles de l’école de préservation de Cadillac jouant au crocket (1930).

Photographie de studio Henry Manuel © ENPJJ.

Une classe au Bon-Pasteur en 1955. On remarque que les jeunes filles portent toutes le même modèle de robe.

© ENPJJ