C’est en 1983, lors d’un dîner de famille que tout a commencé. Une grand-tante, qui a travaillé jusqu’à son mariage dans des maisons de haute-couture parisiennes témoigne des festivités auxquelles elle a participé en l’honneur de sainte Catherine, patronne des couturières. Un peu plus tard, elle me montrera quelques photographies de groupes prises lors de cette fête et précieusement conservées. Elle revient sur l’un des clichés. Sans doute parce qu’il permettait aussi de parler de l’atelier, de la jeune arpète et de ses camarades déguisées, du père de l’une posant avec elles. Je ne me rappelle pas avoir discuté précisément du choix des costumes.

Ce tableau renvoie à l’image d’un Paris Populaire, en particulier Montmartre, Belleville au tournant du XXe siècle et à tous les personnages oniriques et romanesques que l’on peut y croiser : Le Pierrot – peut-être en référence à celui du caricaturiste Adolphe Willette ; les Apaches, casquette sur la tête et clope au bec, accompagnés de leur conquête, autrement dit, le proxénète et la prostituée. Les couturières jouent à être ce qu’elles ne sont pas ou ne doivent pas être, s’amusent avec les identités sexuées et sexuelles et leurs frontières. Apparemment, l’apprentie, la plus jeune d’entre elles donc, ne se réfère pas au même registre : elle raconte autre chose, avec son panier sous le bras : trottin, marchande ou plus sûrement chaperon rouge. Cette figure tirée d’un conte1 évoque aussi mais autrement ces frontières sexualisées : elle doit choisir sa voie, jouant à la fois ce qu’elle est (une petite fille) et ce qu’elle sera (une femme).

J’ai compris alors toute l’importance du sens et de la fonction de la fête. J’entamais une longue enquête ethnographique basée sur l’observation de célébrations, des entretiens, le dépouillement de la presse et des sources du feu Musée des arts et traditions populaires… enquête que j’achevais dans les années 1990, tout en restant attentive à l’événement et à ses transformations.

Aussi séduisante qu’elle soit – et celle des catherinettes l’est –, la fête et son désordre orchestré n’est autre que l’orchestration de l’ordre social. La transgression festive est autorisée car elle sert cet ordre, elle n’est en définitive qu’une mise en écho des normes. Elle permet, parce que la fête se présente comme une scène publique et souvent publicisée, une exposition, une monstration voire une démonstration de ces dernières, en jouant de la dérision et de l’inversion des codes. La fête apparaît alors comme un espace libérateur, à la manière du Carnaval, où se dit ce qui est tu au quotidien, empruntant parfois aux langages revendicatifs, pour dénoncer l’exercice de la domination. L’envers de la fête dévoile en quelque sorte l’endroit de la société.

La Sainte-Catherine, célébrée depuis la fin du XIXe siècle, le 25 novembre par les métiers de couture parisiens est en cela exemplaire, car – à notre connaissance – peu de fêtes professionnelles, en dehors de la mi-carême des blanchisseuses, existent et surtout permettent aux ouvrières de se déguiser et de transfigurer leur lieu de travail.

Ce jour-là, les couturières – souvent costumées pour l’occasion – et parmi elles, les catherinettes, célibataires âgées de 25 ans, se réunissent pour vénérer leur sainte patronne. Les festivités ont lieu à la fois au sein des maisons de couture et en leur entour, dans les rues de la capitale. Remise d’une coiffe verte et jaune aux catherinettes par la hiérarchie proche voire le « patron », repas festifs, défilés, bals et concours de chapeaux, messes, caractérisent cette fête patronale et populaire au féminin, qui a été immortalisée par de nombreuses prises de vues.

On peut se demander quels sont précisément les langages – symboliques, professionnels, sociaux et revendicatifs – mobilisés lors de ces célébrations et comment alors les normes sont négociées, jouées voire critiquées par les ouvrières en fête.

Cet article analyse ici, à partir des éléments de notre enquête2, l’évolution, entre 1910 et 1990, des langages féminins transgressifs – contestataires – de la Sainte-Catherine, de ses formes et de ses contenus, et la manière dont ces langages qui s’adaptent aux mutations de la société renvoient à la domination masculine et aux normes sociales et professionnelles des mondes de la mode. Le retournement sémantique des signes festifs contribue ainsi à la fois à l’observation des normes à l’œuvre et à la compréhension de la façon dont s’opère la démonstration des rapports de classe et de genre.

Les couturières dans la rue ou un gentil vent de révolte

Déjà au début du XXe siècle, les couturières sont de ces femmes qui savent se mouvoir dans la ville3. Elles investissent la rue, seules ou en groupe lors de leurs déplacements quotidiens ou à des moments plus exceptionnels, comme à la Sainte-Catherine. Mais l’occupation de l’espace public – boulevards, places, rues – prend une tournure particulière à l’occasion de cette fête. Les ouvrières défilent costumées. Leur gaieté semble défier le silence et l’immobilité qui leur incombent généralement4 ; leur défilé bruyant semble venir secouer un ordre qu’elles ne reconnaissent pas, celui qui façonne leur soumission sociale.

Les monômes, une parodie révolutionnaire

Paris se transforme le temps d’un jour en un espace scénique qui donne à voir aux Parisiens « le spectacle d’ébats chorégraphiques ». La presse ne manque pas de relayer l’événement. En novembre 1912, on peut lire dans L’Éclair : « Tout à coup, les portes s’ouvrent et par bandes, bras dessus, bras dessous, les catherinettes au milieu, avec leurs bonnets fantaisistes, armées de mirlitons, d’ombrelles de papier, de colifichets de toutes sortes, la gaieté aux lèvres, une joie mutine aux yeux, les midinettes s’en vont par les boulevards et les avenues accompagnées, acclamées saluées, taquinées, répondant aux plaisanteries par leurs rires francs, aux bravos par des chansons »5. Les ouvrières osent s’emparer de la rue. Dès 1913, certains chroniqueurs déplorent que la fête intime, restreinte à l’atelier soit « devenue une sorte de mi-carême, avec des déguisements complets et promenades dans les rues. Il y a seulement une vingtaine d’années, il était rare de voir une “Catherine” dehors. Et c’était toujours une vraie Catherine, c’est-à-dire une ancienne de l’atelier qui avait passé 25 ans »6.

Cette même année, la une du Petit Journal du 30 novembre semble s’amuser de ce qui s’apparente à une petite révolution. Quelques femmes – des couturières suppose-t-on car l’une d’elles a conservé sa paire de ciseaux nouée par un ruban à la taille – ouvrant le cortège, semblent avoir pris d’assaut la rue de la Paix. Affublées de chapeaux pointus, d’un bonnet d’âne, de charlottes ou autres couvre-chefs – une femme ne sort jamais découverte – elles s’agitent devant un public de badauds, majoritairement masculin. La plus sage porte un sac à main et un parapluie. Une autre tape sur une casserole, une autre encore joue du pipeau, quand sa consœur agite un plumeau. Mais c’est sans doute celle qui brandit une pancarte surplombée d’une tête coiffée d’une charlotte sur laquelle il est écrit « Vive Sainte-Catherine » qui souligne davantage l’ambiance révolutionnaire. La circulation est bloquée, devant le regard impassible d’un agent des forces de l’ordre. Ce groupe de « catherinettes7 » profite de ce moment de liberté pour user d’attitudes ostentatoires, pour semer le trouble, un trouble rituel qui s’apparente dans sa mise en scène à un charivari. Toutefois celui-ci apparaît plutôt comme un charivari inversé dans le sens où ce n’est pas la société qui juge les couturières qui ne seraient plus à leur place, mais les couturières qui jugent une société qui les astreint à une place. Elles expriment ce qu’elles pensent avec leurs propres armes.

Faire du bruit pour se faire entendre est une de ces armes : « Elles étaient, […] munies d’un nouveau jouet populaire : tête de chien en métal, montée sur une petite poire en caoutchouc et qu’une simple pression faisait “japper”. »8 Rire aux éclats, chanter à tue-tête, en est une autre. Coudre également, puisque c’est avec leurs aiguilles qu’elles conçoivent et façonnent les déguisements, parfois porteurs de messages, toujours marqueurs d’une rupture avec l’ordinaire, qu’elles exhiberont lors de la fête.

Pour les réaliser, elles s’inspirent souvent de thèmes puisés dans les arts (littéraires, musicaux, picturaux) et l’histoire. Celui de la Bohème avec ses figures féminines ou masculines comme la Gitane, Pierrot et Pierrette, la Bergère, Mimi-pinson, etc., semble être très prisé. Les costumes régionaux ou exotiques (vahinés, fakir) sont aussi appréciés.

Par ailleurs, les ouvrières se prêtent volontiers aux jeux d’inversion des sexes, se déguisant en cocher, en marin, en « vieux marcheur », en « dandy au monocle » ou encore en « Apache », en « Titi parisien », etc.9 Ces figures masculines, parfois références picturales et littéraires, semblent également très prisées, passant le temps, des années folles aux années 1950. Si « le vêtement des femmes doit avoir un sexe »10, à la Sainte-Catherine ce n’est donc pas forcément celui de son sexe qui est arboré. La fête autorise « une masculinité mascarade »11, des jeux carnavalesques avec travestissements, et par là contribue à bafouer l’interdit de la transgression vestimentaire et plus encore morale, à se placer sciemment du côté du « mauvais genre »12. Les couturières portent le costume deux pièces – pantalon et veste. Selon l’appartenance sociale à laquelle elles veulent renvoyer, elles s’affichent en casquette ou en haut-de-forme, avec une cigarette ou un cigare aux lèvres ou entre les doigts. Certaines se parent d’une barbe postiche comme pour mieux accentuer le caractère masculin de leur personnage.

Des déguisements de toutes sortes chez Molyneux. Photographie de groupe en extérieur.

©Collection A. Monjaret

Elles semblent ce jour-là s’amuser à brouiller les frontières de sexe et de classe. Elles signifient qu’elles peuvent autant que les hommes « porter la culotte », une posture que les caricaturistes reprennent dans leurs dessins satiriques dès le XIXe siècle pour « stigmatiser celles qui entendent accéder à des positions de pouvoir perçues comme masculines »13.

Dans les années 1920, s’affubler ainsi est une manière de renvoyer à un fait de société et à une certaine liberté conquise par les femmes. Ne sommes-nous pas, dans la bonne société, à l’heure de la mode à la garçonne qui a contribué à la masculinisation des corps, à leur androgynie. Certaines femmes ont adopté la coupe courte et le pantalon14. Il reste que traditionnellement, le jour de la Sainte-Catherine, dans certaines régions françaises, les femmes revêtent le droit d’adopter les manières de l’autre sexe, considérées comme plus brutales15. La fête ne devient-elle pas alors un instrument de l’émancipation féminine contre l’ordre masculin et sa domination ?

Des « rondes endiablées »

Les ouvrières s’en prennent alors à leurs symboles et en particulier chahutent les représentants religieux et policiers. Le 26 novembre 1911, La Petite République socialiste mentionne que les midinettes « continuant la fête au-dehors, s’éparpillèrent à l’heure du déjeuner par les rues et les boulevards, semant le trouble dans la circulation, ahurissant les clergymen et les provinciaux, déridant jusqu’au plus bourru cocher de fiacre et au gardien de la paix le plus austère ». Cette scène rappelle étrangement celle représentée dans Le Petit Journal de 1913, précédemment décrite et semble se reproduire des années durant.

Un grand mariage congolais à la mode de Paris : les « cousettes » de Lanvin maquillées et déguisées en « négresses ».

Vu N°142, 3 décembre 1930. © Collection Kharbine-Tapabor

Le 25 novembre 1925, de jeunes ouvrières se rendent à 12 h 30 à l’angle des rues de Cléry et Poissonnière dans le 2e arrondissement de Paris où se trouve une « vieille statue » de sainte Catherine, qui est pour l’occasion « coiffée d’un bonnet et ceinte de roses blanches »16. Elles investissent en bandes les boulevards voisins et vont jusqu’à esquisser « une ronde endiablée » autour du curé de la paroisse du quartier, Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. La presse catholique parle alors de pèlerinage « frivole ». Et l’homme d’église reste fortement offusqué par ce qu’il a vécu et par ce qu’il observe depuis plusieurs années. Il témoigne encore à ce sujet sur la station radio du Poste Parisien, le 24 novembre 1933 : « À Paris, depuis 30 ans, la Sainte-Catherine était devenue une fête plus que profane, presque carnavalesque : rires joyeux, contorsions, danses et farandoles dans nos rues, excentricités qui ne manquaient pas d’inquiéter le bon ordre, d’autant qu’à cette jeunesse exubérante et naïve se mêlèrent bien vite des éléments douteux »17. Dès 1925, il décide donc d’organiser une célébration à l’intention des catherinettes et de « toutes les employées de commerce, de l’industrie, des banques et des arts », afin de remettre dans le bon chemin les brebis égarées. Obtenant l’accord de ses supérieurs, il lance l’année suivante une messe suivie d’une bénédiction des bonnets de catherinettes dans l’église et au pied de la fameuse statue de la sainte. Au désordre public et populaire répond l’ordre religieux. L’événement sera reconduit chaque année, sans pour autant modifier la forme carnavalesque des festivités, jusqu’en 1969, date à laquelle le Saint-Siège jugeant sainte Catherine d’Alexandrie apocryphe la raye du calendrier romain et la remplace par Catherine Labouré. Les catherinettes parisiennes semblent alors rentrer progressivement dans le rang, car il n’est plus fait mention dans la presse de leurs rondes endiablées, mais elles continueront cependant à se rendre chaque 25 novembre au pied de la statue de leur sainte patronne.

Jouer avec l’uniforme masculin

Si les ouvrières s’en prennent aux curés, elles s’en prennent aussi aux représentants de la force publique. Elles n’hésitent pas à danser la farandole autour des agents de police qu’elles rencontrent au cours de leur joyeuse balade et à leur faire la bise sous le regard amusé des piétons18. Encore dans les années 1950, « il fallait faire la bise aux flics du coin ». Comment expliquer cette conduite ? Est-ce l’attrait de l’uniforme qui les y pousse ? Est-ce un geste porte-bonheur ? Ou bien plutôt est-ce un geste provocateur ? Sans doute les trois à la fois.

Les marins qu’elles croisent aux alentours de la place de la Concorde19 connaissent un sort similaire, mais le jeu consiste en plus à toucher le pompon de leur bonnet. Ces femmes jouent avec les hommes qui portent l’uniforme mais elles jouent également avec l’uniforme lui-même. La tenue de marin semble être l’un des déguisements prisés. Sans doute une certaine proximité géographique y contribue. Ainsi, de vrais marins sont amenés à rencontrer de faux marins. En s’affublant de l’uniforme réservé au sexe opposé, ces ouvrières en fête énoncent qu’elles peuvent représenter l’ordre et par là le faire respecter tout comme les hommes. En entourant des agents de police ou des marins, elles inversent l’habituel rapport de force et se placent un instant du côté du dominant. Mais derrière cette mascarade oxymorique, c’est bien de leur condition de femme qu’il est question. Elles jouent ce qu’elles ne sont pas et expriment, par un jeu d’inversion des sexes, leur situation de soumission. Ce brouillage est là pour rappeler la séparation des sexes et l’ordonnancement social qui en découle.

Des déguisements de toutes sortes chez Molyneux.

Photographie de groupe dans les salons d’Orsay. © Collection A. Monjaret

L’interdiction des monômes en 1928 ou la bonne place pour les couturières

Le double langage de la fête est peu toléré par la bonne société qui condamne tout écart, tout excès, et de surcroît lorsqu’il est féminin. La liberté d’expression que les couturières s’accordent leur vaut de vives critiques relayées par la presse. Ainsi on peut lire dans L’Éclair du 8 décembre 1913 : « On vend dans le faubourg Montmartre des bonnets de sainte Catherine pour ouvrières qui ne travaillent point : elles ne sont pas les moins bruyantes à s’en donner l’allure, coiffées de travers, et appelant la licence, qui est leur authentique profession ». Dix ans plus tard, bien que l’organe de presse soit différent, le point de vue ne diverge pas : « Le traditionnel bonnet leur est seulement une occasion de le jeter une fois de plus par-dessus les moulins »20. « La Sainte-Catherine est devenue une mi-carême » titre L’œuvre du 26 novembre 1927. Les propos sont virulents concernant cette « mi-carême d’automne ». Pourtant, les années passant, elle ne semble pas être circonscrite. En novembre 1935, on peut lire dans les pages de La Française ces quelques lignes : « Mais pourquoi faut-il vous voir passer ainsi débraillées, fripées, crottées, échevelées, le bonnet de travers ou le chapeau rejeté en arrière, la voix éraillée d’avoir trop crié, le regard tout ensemble hardi et vacillant d’avoir un peu bu, dégingandées et gesticulantes, rouges et suantes… Les plus sages d’entre vous n’échappent point, par l’un ou l’autre de ces détails, à cette vilaine apparence née de joies, hélas ! médiocres. »21

À travers ces opinions, c’est surtout la bonne ou mauvaise place des femmes dans la société dont il s’agit22. Les chroniqueurs jouent sur les extrêmes. Les midinettes sont vierges ou putains, sont de vraies couturières ou de fausses couturières, de vraies modistes ou de fausses modistes – c’est-à-dire de vraies prostituées23. La suspicion est nourrie, créant le doute sur l’état moral de ces ouvrières de l’aiguille. Leur réputation de légèreté est ainsi confortée. C’est l’attribut rituel – le bonnet de sainte Catherine – qui sert à la démonstration : « Porter son bonnet de travers », « jeter son bonnet par dessus les moulins » sont des expressions qui témoignent de leur mauvaise conduite. Fête ou non, la rue est réservée aux prostituées et aux hommes. Elle représente le lieu de tous les dangers que les femmes encourent en l’investissant. Leur place est donc ailleurs, chez elles ou dans les ateliers, à moins qu’elles ne portent la boîte en carton du trottin qui livre les commandes. Mais là encore il existerait des jeux de dupes. La fête semble transformer les travailleuses en libertines. Leur frivolité dérange un ordre social, la construction d’un idéal masculin bourgeois de la féminité populaire24 qui n’a que faire des conditions de travail, des fins de mois difficiles des ouvrières. La prise de parole, qui plus est parodique, de ces femmes gêne. N’est-ce pas là que se situe le véritable danger qu’il faut réprimer, plus que dans les débordements de la jeunesse ? « Travaille, sois belle et tais-toi » résume assez ce que l’on attend d’elles25. Les articles de presse sont prétexte à rappeler les normes sociales qui encadrent les conduites féminines.

Dans la rue, l’encadrement est d’abord policier. Si en 1913, le préfet de police qui s’est lui-même rendu rue de la Paix admet l’existence d’excès, il les minimise, n’ayant rien constaté d’inquiétant. Ce n’est qu’en 1927 que la surveillance policière est accrue et qu’en 1928 que les monômes des ouvrières, reprises des cortèges estudiantins ondulants sur la chaussée, sont interdits. Le titre « La police contre les catherinettes » qu’a choisi Paris-Soir est révélateur.

Ce retour à l’ordre n’empêche aucunement les célébrations de se poursuivre… Après 1945, un glissement de la fête semble s’opérer de la rue vers les ateliers des maisons de couture que les ouvrières ont transformés en de véritables scènes de théâtre, où déguisées, elles se donnent en représentation devant leur patron, ou encore vers les salles de spectacle qui accueillent les bals et les concours de chapeaux de catherinettes, étendards sur lesquels les messages ne manquent pas.

À cette occasion, la lutte de genre et de classes se manifeste toujours mais autrement : les ouvrières se confrontent à leur patron, et non plus aux bourgeois. Selon Marie Buscatto, « le genre donne à cette distinction binaire entre femmes et hommes, entre féminin et masculin, une dimension hiérarchique. Il s’agit certes de produire des différences, mais également d’assurer la prééminence d’un sexe (masculin) sur l’autre (féminin) de manière légitime »26. Quelle que soit la sphère, sociale ou professionnelle, la domination masculine continue à s’exercer sur les femmes qui en font lors de la fête la scène parodique.

La parodie de l’ordre patronal au sein des ateliers

Fête patronale, la Sainte-Catherine est aussi une fête paternaliste. La figure du patron y est très présente et les festivités concernent l’établissement qu’il dirige. La particularité de ce jour-là est qu’exceptionnellement les barrières de la hiérarchie sont levées, les personnels – majoritairement des femmes – sont autorisées à sortir des normes et à dire ce qu’ils ne peuvent pas dire en temps ordinaire : leur relation au patron, leur conception de l’univers dans lequel ils travaillent, leurs conditions sociales, etc. Le temps de la fête est un temps permissif, ils le savent et en usent. Les déguisements et les saynètes ont alors une fonction centrale dans l’affichage humoristique de leurs opinions.

Présence hiérarchique

Le patron appartient à cette figure forte, parfois chahutée autant qu’honorée. Il est de coutume qu’il rende visite à tous les ateliers de sa « maison ». « C’est le jour aussi, où, dans l’accueil qui m’est fait, dans la décoration des salles, dans l’invention déployée pour la mise en scène et les costumes, je sens battre le cœur de la maison » écrit Christian Dior27. Dans les années 1950, sachant que « Monsieur Dior » a été un temps dans la marine, les couturières d’un de ses ateliers se déguisent en marins : elles portent l’uniforme et un béret avec un liseré à la mention « marine Dior » ; elles n’hésitent pas à singer les traits d’une certaine masculinité, arborant la barbe, tirant sur une pipe, fumant le cigare. Ainsi elles jouent la connivence avec leur patron, lui qui les considère comme ses « filles ». Cette relation paternaliste – sinon paternelle – conforte la tutelle masculine28 et l’organisation hiérarchique qui place ici un homme à son sommet.

Dans les ateliers proprement dits, ce sont des femmes – la « première » et les « secondes » d’atelier – qui régentent le groupe d’ouvrières. Elles n’échappent pas aux mises en scènes parodiques, qui ne sortent cependant pas de l’atelier, appartenant à l’entre-soi.

En 1984, chez Balmain, la « première » de l’atelier de flou, partie en voyage, ne peut participer aux festivités. Les ouvrières qui m’accueillent à ce moment-là semblent vouloir restaurer cet ordre hiérarchique, en réintégrant au sein de l’atelier cette figure de l’autorité. Elles s’emparent alors d’un mannequin de bois qui va personnaliser l’absente. La « chef » est matérialisée par l’assemblage de matériaux récupérés sur place : un « cochon », un outil à repasser, sert à former une tête. Deux yeux encadrés d’une paire de lunettes sont confectionnés à l’aide d’épaulettes blanches et de pastilles noires. Une chevelure en bourrage à mannequin est posée au sommet du cochon et est recouverte d’un fichu en film plastique à bulles pour maintenir le tout. Deux bras – boudins bourrés de foin – sont ajoutés au buste qui est habillé d’une blouse, un mètre autour du cou et une pochette à couture – attributs de la couturière – viennent achever la composition, prénommée « Nénette » et largement photographiée. Ainsi, malgré son absence, « la chef » trouve une place dans la fête mais l’euphorie retombe vite à l’arrivée des deux « secondes d’atelier », les ouvrières étant contraintes d’expliquer leur geste. Il reste que ce personnage créé de toutes pièces, image que les subordonnées se font de « la patronne », a l’avantage de se laisser manipuler selon leur volonté, renversant les modalités habituelles de domination29. Ici ce sont les ouvrières qui détiennent le pouvoir et elles ont choisi de le mettre en scène en se tournant du côté de la vie mais il est arrivé, comme certaines me l’ont rapporté, que l’on mime la veillée du corps d’un représentant hiérarchique, symbolisé par un mannequin de bois. Ce simulacre de funérailles reprend un langage connu du carnaval et des manifestations. « Tuer le père », c’est mettre fin à son pouvoir et à sa domination.

De quelques métaphores de la soumission

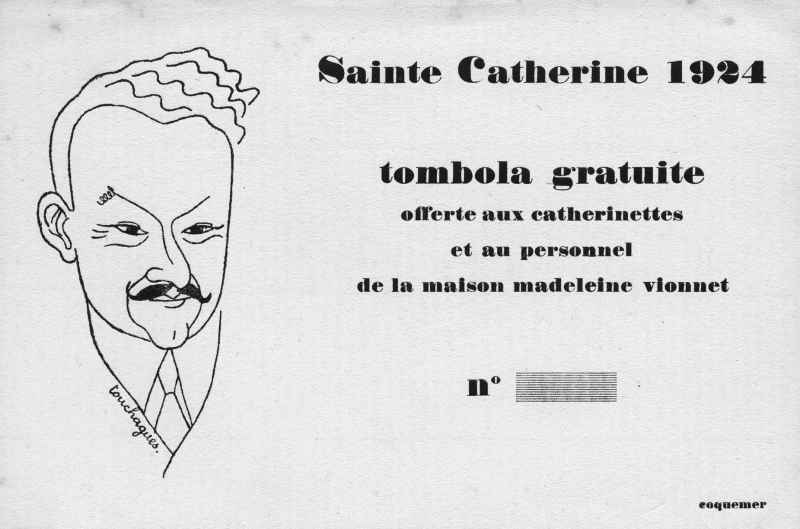

Sainte Catherine 1924, Ticket de tombola de la maison Madeleine Vionnet, illustration par Touchagues.

© Collection Kharbine-Tapabor

La remise en question de la domination et de ses conséquences passe aussi par le langage de la dérision. Les ouvrières font ainsi la critique d’un état au travail, montrant qu’elles sont conscientes de ce qu’elles vivent, sinon subissent, au quotidien au sein des ateliers. Les décors, les déguisements et les saynètes mettent parfois en scène leur soumission et c’est par l’autodérision qu’elles défient l’autorité.

En 1954, dans un atelier de couture de la maison Dior, les ouvrières qui s’opposent au licenciement de l’une d’elles décident de « marquer le coup » le 25 novembre. Elles choisissent le thème de la classe, en cela rien de subversif. Des cartes de géographie décorent leur espace de travail et elles portent toutes un nœud papillon au cou. Ces écolières d’un jour posent pour la traditionnelle photographie de classe qui certes immortalise le moment mais surtout participe à la monstration du message qu’elles souhaitent transmettre. C’est la façon dont elles prennent la pose qui apporte toute la teneur du message, le cliché venant le fixer : devant l’objectif, elles adoptent des airs de jeunes ingénues, doigt dans la bouche. La classique ardoise qui permet de signaler l’année, arbore dans une orthographe volontairement fautive « Prau-mossion 1954-1955 ». Cette photographie de groupe en rappelle une autre prise dans des années 1920, en extérieur : les couturières, nœuds sur la tête, pouce ou auriculaire à la bouche, mettaient également en scène l’état d’infantilisation qu’elles connaissaient bien. En s’identifiant aux petites filles, en bêtifiant, elles cherchent, dans les deux cas, à dénoncer cet état, produit par la relation paternaliste qui fait de leur patron, un « père » et d’elles, ses « filles ». La subordination s’effectue dans la relation « paternelle », « familiale », certes symbolique, rarement approuvée et partagée complètement, souvent imposée et avec laquelle il faut savoir jouer.

Parfois, la démonstration de leur condition apparaît plus incisive et plus explicite. Lors de mon enquête dans les années 1990, une couturière, déléguée CGT se rappelle qu’« une fois, avec l’accord de la première et de la seconde d’atelier, l’atelier avait été transformé en prison et elles étaient déguisées en bagnard. Ça n’a pas plu au patron qui est parti tout de suite. Elles avaient eu du culot, elles étaient gonflées. Elles avaient même mis un disque avec une chanson de bagnard ». Une dizaine d’années plus tard, dans ses Mémoires – d’une « midinette militante » –, elle revient en détail sur cet épisode qui l’a marquée et publie la photographie de groupe prise alors.

En 1957, récemment embauchée chez Balmain, elle s’apprête à vivre sa première Sainte-Catherine. Les plus anciennes de son atelier ont choisi comme thème de l’année « Le bagne », elle les suit. Elle se rappelle avec émotion : « Dans ces années-là se jouait au théâtre La cuisine des anges, sous-entendu les péripéties de prisonniers qui s’évadent du bagne. C’était cette pièce qui nous avait inspirées. La décision fut prise : chaque ouvrière porterait une tenue de bagnard avec son numéro de pointage sur le calot. Les apprenties seraient déguisées en gardiens et l’atelier transformé en prison avec une cellule de prisonnier dans un coin où serait inscrit “0-120”. Les décors furent réalisés avec du papier d’emballage peint. Avec des bas (les collants n’existaient pas encore), nous avions fait des toiles d’araignées ; avec des rouleaux de tissu vides, des barreaux pour les fenêtres. Les costumes dessinés puis coupés dans de la toile de coton, que nous avions rayée en bleu, furent réalisées pendant notre heure de déjeuner. Enfin, tout fut prêt pour le grand jour. Nous avions décidé de déjeuner dans l’atelier. Comme le voulait la coutume, Monsieur Pierre Balmain visitait les ateliers afin de féliciter le personnel. L’esprit paternaliste était très développé dans les maisons de haute couture. Il fut très surpris, un disque reprenant sans cesse un air de musique connu : “J’ai pas tué, j’ai pas volé, mais je suis aux galères”. »30 Encore jeune à l’époque, elle dit n’avoir pas mesuré sur le coup la force de la mise en scène, c’est avec le recul qu’elle comprend que les ouvrières « voulaient transmettre un message, montrer leur révolte face aux mauvaises conditions de travail et aux difficultés qu’elles avaient pour vivre avec des salaires misérables »31. Pour ce faire, elles insistent sur leur position de dominées mais renversent celle du dominant – ici le gardien – joué par les plus novices d’entre elles – les apprenties. On assiste à un renversement générationnel du pouvoir. Ne disent-elles pas aussi avec humour que le pouvoir se trouve aux mains de personnes incompétentes ?

Ainsi, les ouvrières en fête proposent la vision qu’elles ont des rapports hiérarchiques professionnels. Se jouer de la domination permet à ces femmes de montrer qu’elles ne sont pas dupes et qu’elles peuvent prendre une certaine distance critique vis-à-vis de ce qu’elles subissent. Sans doute cette posture les aide-t-elle à supporter leur quotidien au travail.

Ni trop femme, ni trop homme : se jouer du diktat du genre

Si la critique porte sur l’organisation professionnelle, elle porte parfois également sur le monde de la mode lui-même et ses diktats, en particulier genrés. Le 25 novembre, les personnels des maisons de couture parisiennes (couturières, mannequins, etc.) s’amusent des normes du milieu, jouent par antiphrase avec les références communes, tout en n’hésitant pas à reprendre à leur compte des débats de société.

Il n’est pas étonnant que, travaillant dans ce milieu, le thème du corps et de ses apparences féminines et masculines fonde leurs discours, apparaisse comme la trame d’une narration symbolique qui vient souvent brouiller les genres. Il n’est pas étonnant non plus que la scénographie qu’ils adoptent s’inspire pour partie des défilés de mode. La force de leur démonstration tient en effet à cette mise en représentation et en spectacle, et au fait qu’elle soit offerte à un public acquis, complice et surtout capable de décoder les implicites.

Le Défilé de la « ligue anti-vice » : une façon d’aborder l’aliénation féminine

À la fin des années 1960, la société française est bousculée par les mouvements sociaux : étudiants, ouvriers, femmes. Après Mai 68, l’heure est plus que jamais à la liberté de parole. Dans le cadre de la Sainte-Catherine, les ouvrières, vendeuses ou mannequins de la mode – qui se sont toujours octroyé cette liberté de parole – mobilisent des thèmes qui les ancrent dans leur époque et en particulier celui de la liberté sexuelle qui anime la jeunesse d’alors.

Pour l’évoquer, les mannequins et vendeuses de la maison Patou choisissent d’en prendre le contre-pied, jeu de retournement qui appartient à la fête. Elles décident donc de s’attaquer aux « vices », créant un spectacle pour le moins humoristique qu’elles intitulent « La ligue anti-pornographique part en guerre ». En novembre 1969, France Soir s’en fait l’écho en relatant dans ses pages un extrait du sketch, qui apporte les clés scénographiques du spectacle présenté dans les salons de la maison : « Dans le salon du grand couturier décoré de nus, deux (fausses) dames de l’Armée du Salut prennent la parole tour à tour :

« ‒ Nous, les femmes, devons réagir contre Satan, Satan sous sa forme la plus terrible, la sexualité (tout le monde brandit des pancartes : À bas le sexe ! Vive la ligue Anti-porno !)

‒ C’est pourquoi nous allons vous montrer quelques objets utilitaires pour combattre les penchants libidineux qui déferlent sur notre planète (elles brandissent un « aplatisseur » qui efface les seins : bande Velpeau élastique).

‒ Ne croyez pas que la femme idéale, agréable et chaste n’existe pas. La voici. (Entre une “vieille fille” style 1938 ridicule.)

‒ Pour ne pas froisser cet ange, messieurs, voici la liqueur divine, le bromure que vous devez toujours avoir sur votre table de chevet. Plus de rêves libidineux, plus de songes érotiques, un sommeil calme, paisible, enfantin.

‒ Mais tous les espoirs vous sont permis. Car malgré la turpitude qui vous environne voici qu’une blanche colombe nous apparaît. (Entre la rosière32 boutonneuse.)

‒ Venez, cher enfant, objet de notre orgueil, permettez-moi de vous présenter au tout Patou avec votre divin trousseau offert par la ligue Anti-porno.

(Défilé de tous les mannequins, des vendeuses, habillés de dessous de coton, de chemises de nuit 1900).

Final : la rosière est couronnée par le président de J. Patou, M. Raymond Barbas »… 33

Ce spectacle qui se veut contestataire évoque une manifestation, en reprenant ses langages (pancartes, slogans vociférés, etc.) et apparaît clairement comme un clin d’œil aux mouvements sociaux du moment. Il emprunte également aux défilés de mode, en mettant en scène des mannequins et vendeuses affublées de tenues d’un autre âge. La parodie d’une société conformiste permet de soutenir un discours sur la mode elle-même et surtout sur ce qui est considéré par le milieu – peut-on supposer – comme l’anti-mode contemporaine, c’est-à-dire une mode ringarde, vieux jeu. Cette démonstration mobilise l’histoire du vêtement et des sous-vêtements : les chemises de nuit 1900, la bande Velpeau élastique qui fait référence au courant de mode « à la garçonne », etc. Ce sont les images de l’anti-féminité qui sont présentées et qui renvoient de même à une absence de beauté : la rosière « boutonneuse » est supposée incarner la laideur. Cet effacement de l’érotique féminin ne vient-il pas souligner la « subordination érotisée » masculine34 ?

Les thématiques sensibles qui touchent particulièrement les femmes sont abordées : l’apparence, le corps, la sexualité, mais ici toujours en jouant sur un retournement parodique. L’a-sexualité féminine semble s’opposer à la sexualité pornographique féminine et à la sexualité masculine, le vertueux répondant au licencieux. Des figures féminines sont convoquées pour servir cette argumentation : la vierge (fille à marier) ou la vieille fille, toutes deux sous le patronage de sainte Catherine, ou encore la rosière (qui pourrait être une catherinette), célibataires que tout dispose au mariage. Quant aux figures masculines, l’accent est mis sur leurs penchants érotiques et leur position de pouvoir.

Ce spectacle offre une belle critique du sexisme. Dans les années 1970, nous la retrouvons exprimée dans les journaux militants comme Femmes travailleuses en lutte35. La Sainte-Catherine est l’occasion de reprendre cette satire sociale. Dans les pages de ce journal, les chapeaux de catherinettes caricaturés portent les symboles de l’aliénation féminine (seau et balai, linge qui sèche, nourrisson en pleurs, HLM, usine, chronomètre, etc.). Cette fête qui célèbre les célibataires est considérée par certaines féministes comme une fête matrimoniale ou par d’autres comme une fête témoignant de l’émancipation des femmes. Elle est, dans tous les cas, un terrain de la liberté qui rend possible la critique des normes de la société et de la profession.

Hermaphrodisme et embonpoint : diktats du corps des années 1980

Dans la mode, les normes physiques et en particulier celles des mannequins ont leur importance, et c’est sans doute pourquoi elles font l’objet de jeux festifs. En 1984 chez Balmain, lors de la Sainte-Catherine à laquelle j’assiste, une jeune couturière de l’atelier de flou profite de la liberté consentie par ses « chefs » pour se déguiser, alors que ses collègues ont choisi de ne pas le faire. Son arrivée impromptue provoque d’abord la surprise et très vite l’hilarité générale qui se transforme en joute verbale provocante et en gentil voyeurisme. Le personnage qu’elle a créé combine plusieurs registres. En effet, exprimant un rapport de classe, elle reprend mimiques et intonations de supérieurs hiérarchiques, et surtout elle porte une tenue stylisée évoquant une paysanne ou une domestique : trois épaulettes comme coiffe ; une large chemise blanche, une longue jupe noire sur des jupons blancs à volants, elle-même protégée d’un tablier. Elle arbore également des formes généreuses : des ballons gonflés pour la poitrine, un rembourrage de papier pour le ventre et l’arrière-train. Soulevant ses jupons, elle laisse découvrir puis exhibe volontiers un sexe masculin proéminent confectionné à l’aide de deux boules de Noël et d’un gland de décoration. Cet accoutrement hybride incarne un être hermaphrodite qui est femme et homme à la fois. Son outrance renvoie quant à elle à une certaine difformité du corps féminin et masculin, à moins que cela ne renvoie, selon les parties du corps, à une maternité (ventre féminin arrondi) et à une hyper-virilité (sexe masculin énorme). Dans tous les cas, ce personnage semble réunir des images aux antipodes de celles qui prévalent alors dans le milieu de la mode, voire des images taboues. Le corps féminin y est le plus souvent filiforme et disparaît derrière le vêtement du créateur afin de le valoriser.

Le « défilé des folles » : hommes en femmes dans les années 1980

C’est à cette figure du mannequin que se sont attaqués les employés hommes de cette même maison de couture, en organisant à l’occasion de la Sainte-Catherine de 1989 « Le défilé des folles », leur défilé, dans les salons prestigieux de l’établissement qui réunit l’ensemble de ses personnels. Les hommes font de la sorte leur entrée sur une scène festive traditionnellement plutôt féminine. Quelques-uns d’entre eux décident d’emprunter des toilettes féminines dans les vieux stocks des collections. Ainsi travestis, ils paradent devant un parterre de fans, caricaturant les mannequins qu’ils côtoient, jouant avec leur corps, prenant des poses évocatrices. L’un d’eux s’approprie également un des attributs historiques de la mode : la boite à chapeau du trottin36.

Derrière cette légèreté de l’être, la parodie d’un défilé, ils montrent combien eux aussi connaissent les normes de ce monde du travail, normes qui se fondent sur le paraître et ses représentations. Ils insistent par là sur le fait qu’ils sont de la partie, qu’ils appartiennent à ce monde. C’est bien d’eux qu’il est question. D’ailleurs n’usent-ils pas de l’autodérision en adoptant les attitudes efféminées attribuées aux homosexuels ? Ils rappellent la place de l’homosexualité dans ce milieu de la haute couture. Les stéréotypes ne nourrissent-ils pas, de leur côté, l’image d’un monde efféminé, d’un monde où le genre féminin domine, que la figure du tailleur vient conforter ? Ne disait-on pas de ce dernier que la fréquentation constante d’un monde féminin – celui de ses clientes – finissait par déteindre sur lui, au point de lui faire adopter, par mimétisme, les gestes de ces femmes.

La confusion des genres est mise en spectacle pour mieux en faire la critique. Les défilés ne sont autres que des scènes qui se font parfois plus politiques.

La Sainte-Catherine de lutte : les attitudes de la contestation

La fête corporative des couturières a toujours été l’occasion d’énoncer leur mécontentement, souvent de façon implicite, à l’aide de productions symboliques. Elle emprunte à la lutte ses langages qui lui font prendre des airs de manifestation. Ce principe est renforcé dès lors que les ouvrières descendent dans la rue, qu’elles adoptent des attitudes contestataires. Mais inversement la lutte peut emprunter à la fête, quand ce n’est pas cette dernière qui se politise et devient explicitement une lutte. Ces deux scènes, festives et politiques, sont importantes car elles sont celles durant lesquelles se dénonce le poids des normes sociales et professionnelles.

Les cortèges revendicatifs des ouvrières et ses emprunts festifs

Rappelons que les midinettes ont une tradition de lutte37, participant depuis le début du XXe siècle à des mouvements de grève et à des manifestations.

Si la fête féminine prend des allures de grève, la grève des ouvrières peut prendre des allures de fête38. Cette forme contestataire aurait pour conséquence de délégitimer leur mouvement aux yeux de certains syndicalistes hommes qui considèrent que « la grève ne saurait être une fête », et y voient un manque d’organisation39. Selon Michelle Perrot, « les manifestations féminines ont des allures de fête, elles s’inscrivent dans les plis des rites villageois, tels le Carnaval ou le charivari, et cela choque parfois les camarades masculins soucieux d’une respectabilité quelque peu raidie. Il ne faut pas juger l’action des femmes à l’aune de celle des hommes et conclure, par exemple, d’un faible taux de syndicalisation, ou de grève, à leur passivité. Spécifique, leur action se greffe sur leur forme d’expression particulière, dissonante, voire dissidente par rapport à l’ordre dominant »40. Les femmes mobilisent leur propre langage politique et au début du XXe siècle, « les hommes sont plus politiques, les femmes plus « folkloriques » au sens profond du terme et, en ce nom, refoulées, récusées par la modernité ». Pour autant, « les femmes ne sont ni passives ni soumises »41, s’ancrant progressivement grâce à leurs actions dans la modernité politique. La Sainte-Catherine en est une démonstration.

Fête et lutte, même combat

Déjà dans les années 1930, le chapeau de la catherinette, emblème de la fête, support créatif, connaît des usages plus politiques quand il s’agit d’exprimer explicitement des revendications touchant aux conditions de travail des ouvrières. Des catherinettes de la CGT venues remercier le Journal Le Populaire pour son soutien à leur lutte portent chapeaux et écharpes décorés de symboles faisant allusion aux récents acquis sociaux ou mêlant des messages revendicatifs : « nos loisirs », « 40 heures », « la maternité », « la lecture », « solidarité ouvrière »…42 Les cortèges des ouvrières de l’aiguille d’alors contrastent avec ceux, violents, des extrémistes ou des cagoulards.

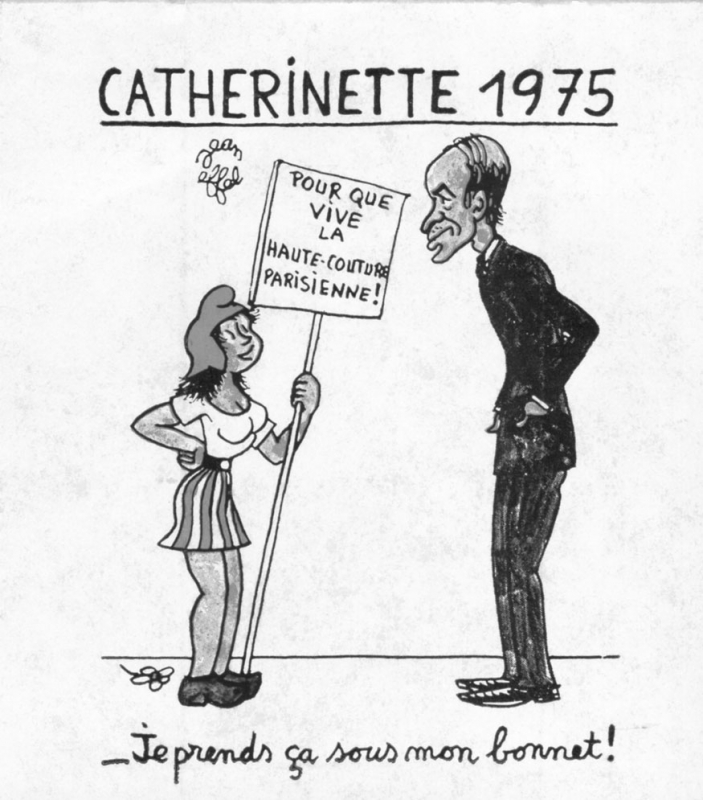

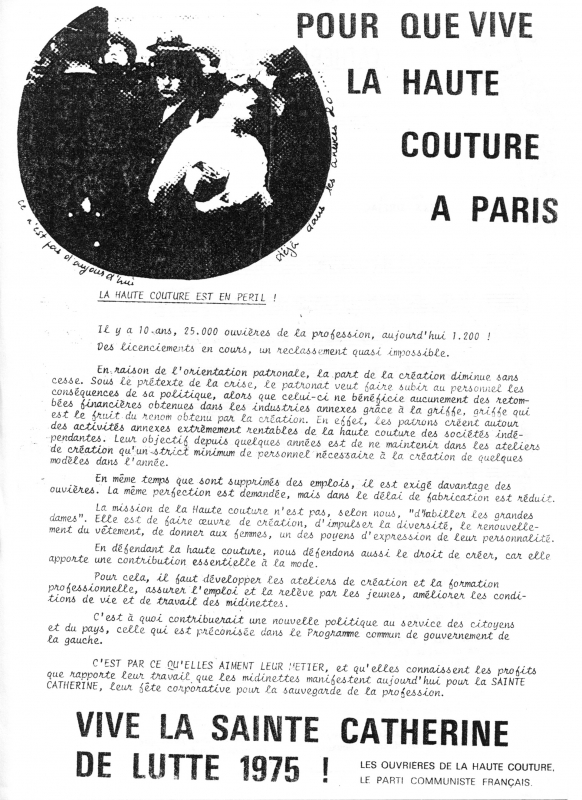

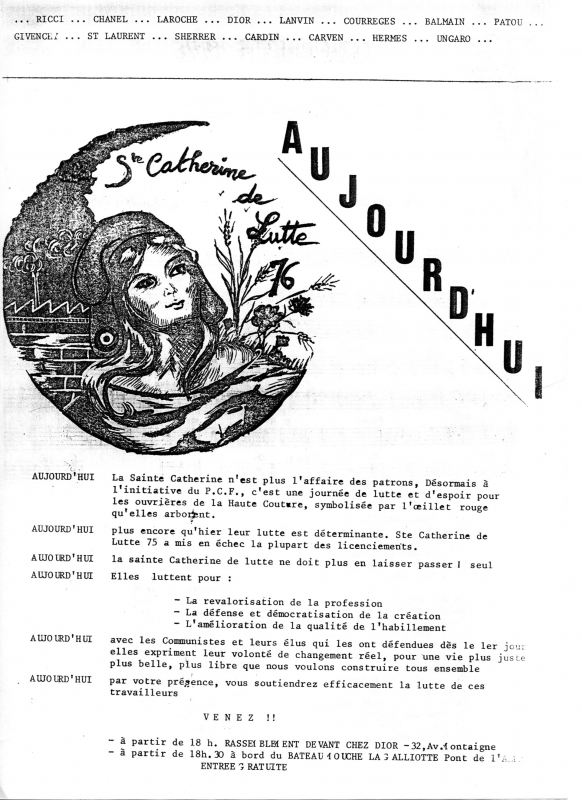

La lutte des classes se fera plus prononcée dans les années 1970. À ce moment-là, le monde de la couture subit de plein fouet la crise. Les couturières protestent contre les mesures de restriction économique. En 1975, leur fête corporative se transforme en une « Sainte-Catherine de lutte43 » et prend ses aises dans la rue, par contraste avec celle célébrée dans les maisons de couture qui reste une fête patronale – entendue ici comme celle du « patron ». Leur fête s’en démarque, s’y oppose. Les ouvrières syndicalistes contestent les licenciements de cinq de leurs consœurs travaillant chez Carven et revendiquent plus largement une amélioration des conditions de travail et de leur salaire. Elles font face au pouvoir patronal. C’est avec l’aide de la cellule du Parti communiste du 8e arrondissement de Paris située dans le quartier de la haute couture, qu’elles organisent leur manifestation. Les couturières descendent dans la rue, se postent d’abord devant les portes de la maison Carven, avant de défiler.

Lors de leur « grande balade », elles font cohabiter les langages de la fête et ceux de la lutte : le vert et jaune, couleurs rituelles de la Sainte-Catherine côtoient le rouge, couleur de la Gauche, sur, sur leurs chapeaux mais aussi sur les banderoles et les écharpes44. Des tracts sont tirés pour l’occasion. Une chanson45 est commandée à Jean Dréjac et des affiches et autocollants à Jean Effel. Les chanteurs, comme Leny Escudero ou encore Georges Moustaki, participent à l’événement. Après la manifestation, les salariés de la profession se retrouvent sur une péniche amarrée sur le bord de la Seine46. La presse couvre l’événement et titre notamment « Les midinettes réinventent la Sainte-Catherine »47 ou « Sainte Catherine : les petites mains partent en guerre »48. Le mouvement est reconduit en novembre 1976. Les journaux relatent toujours l’événement « La Sainte-Catherine des midinettes et des communistes »49. L’événement n’a pas laissé indifférents celles et ceux qui l’ont organisé et y ont participé. Dix ans plus tard en 1986, les ouvrières et la section du PCF du 8e arrondissement se retrouvent à la date anniversaire toujours sur une péniche50. Le journal L’Humanité relate dans ses pages la soirée, et souligne que les débats sur l’avenir de la profession n’ont pas été absents51.

La Sainte-Catherine restera encore ponctuellement un espace de revendication. En 1992, la veille des festivités, le syndicat CGT de la haute couture organise une rencontre avec la presse. Il s’agit pour les couturières d’« exprimer leur mécontentement » et leur inquiétude sur les salaires, la chute des effectifs et des emplois, la transmission des savoir-faire, peut-on lire dans un document rédigé à cette occasion52.

En 1996, Nicolle Roux, syndicaliste CGT, alors chez Nina Ricci, se souvient de sa dernière Sainte-Catherine, avant son départ à la retraite, et de l’action qui a été lancée alors par la section syndicale, « vu les menaces de suppressions d’emplois qui s’annonçaient » : « Le 25 novembre, le patron de l’entreprise devait me remettre, dans les salons en présence du personnel, une médaille d’or du travail pour trente-huit ans de service. Ensemble, nous décidâmes de rédiger une lettre-pétition, que je lirais publiquement, au moment de la cérémonie, pour la remettre ensuite au PDG. Le Jour J arriva ; j’avais le trac. C’était une lourde responsabilité qui m’était confiée, vu l’état dépressif dans lequel je me trouvais. Après avoir reçu les félicitations d’usage, je demandai à prendre la parole, et lus le texte. Les ouvrières, en signe de tristesse, recouvrirent leur visage d’un masque blanc qu’elles avaient dissimulé jusqu’au moment décisif. Ma lecture terminée, le personnel applaudit, puis maladroitement, compte tenu de l’effet de surprise, le patron tenta de rassurer les salariés. Sur le trottoir, devant l’entreprise, une conférence de presse fut organisée pour exposer la gravité de la situation. Ce fut ma dernière Sainte-Catherine de lutte »53. L’imposante scène des masques relève à la fois de la dramaturgie et de la mascarade, l’étymologie de « mascarade » renvoyant à « masque ». Elle vient souligner la gravité de la situation. Encore une fois, L’Humanité relaie l’événement et titre son article « Premières mains qualifiées contre la réduction des effectifs »54.

Le syncrétisme de la fête et de la lutte use d’un double langage pour afficher des messages de contestation persuasifs, et dénoncer les normes sociales et professionnelles en vigueur dans le monde feutré de la mode.

Conclusion : La Sainte-Catherine, fête émancipatrice et alliée de l’ordre normatif

L’endroit de la fête sert son envers – les normes – et participe en fait à une remise en ordre social. Tout excès festif n’est-il pas en général policé ?

La liberté d’expression accordée aux couturières a ses limites et peut même dans ces circonstances apparaître comme un leurre, mais elle a certainement ouvert le chemin de leur émancipation. Les mots de la fête leur permettent de parler autrement des maux du travail, de la vie au travail, de la vie tout simplement aussi, d’engager une critique des rapports de domination, de genre comme de classe. Les couturières sont femmes et ouvrières.

Le jour de la Sainte-Catherine, ce sont les déguisements qu’elles ont créés et confectionnés qui deviennent outils de revendication, affirmation des conditions sociales et des inégalités ouvrières/patrons, homme/femme. Pour rendre plus virulents encore leurs messages, elles adoptent les langages de l’inversion et de la dérision, « armes classiques des femmes »55. Elles jouent aussi sur les frontières de l’extravagance, flirtent avec la bonne et mauvaise moralité et montrent avec leur corps en représentation qu’elles ont conscience de l’incorporation des normes. La fête contribue à l’affichage d’une certaine indépendance, d’une prise de parole que le temps ordinaire leur refuse. C’est pourquoi les espaces et les formes de la monstration ont toute leur importance. Le défilé – expression des codes de la mode – concourt pleinement à la mise en scène : défilés de mode dans les salons des maisons de couture, monômes ou cortèges, ou encore manifestations contestataires, dans la rue de la capitale. Et quand les représentations s’effectuent dans l’alcôve des maisons, les saynètes en reprennent parfois les formes. Se montrer appartient aux jeux et aux enjeux festifs, prendre la pose pour être photographié également. Les photographies de groupe apparaissent comme un cadre non négligeable de cette théâtralisation, elles fixent le message à transmettre, au-delà du jour de fête56. La Sainte-Catherine s’apparente à un véritable spectacle. Mais elle donne à voir une mascarade, le simulacre d’une réalité sociale, sous couvert de son contraire. En s’extrayant de leurs assignations habituelles, en sortant momentanément de la soumission sociale et patronale, tout dans la fête semble y ramener les couturières… La Sainte-Catherine n’est autre qu’une mise en œuvre des normes et par là du rapport social de domination qui s’exprime dans un jeu rituel de renversement des rôles. Les ouvrières sortent de la danse pour rentrer dans le rang.

Bibliographie

Battagliola Françoise, Histoire du travail des femmes, Paris, Éditions La Découverte (coll. Repères), 2000.

Bard Christine, Les Garçonnes. Modes et fantasmes des Années folles, Paris, Flammarion, 1998.

Bourdieu Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998.

Buscatto Marie, Sociologies du genre, Paris, Armand Colin (coll. Cursus), 2014.

Cosnier Colette, Le Silence des filles. De l’aiguille à la plume, Paris, Fayard, 2001.

Dior Christian, Christian Dior et moi, Paris, Bibliothèque Amiot et Dumont, 1956.

Monjaret Anne, « Travaille, sois belle et tais-toi. Les ouvrières de l’aiguille à Paris, un « corps » de métier en représentation », in Nathalie Preiss, Jean-Marie Privat et Jean-Claude Yon (dir.), Le Peuple parisien au XIXe siècle ? Entre sciences et fictions, SERD, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg (coll. Formes et savoirs), 2013, p. 139-153.

Monjaret Anne, « Le vêtement au travail entre ordinaire et extraordinaire : jouer avec les frontières ou la confusion des genres », in Martine Villelongue (dir.), S’habiller pour travailler, Lyon, Éditions Lyonnaises d’Art et d’histoire, 2011, p. 136-143.

Monjaret Anne, Les Catherinettes en fête, Paris, Éditions Archives et Culture, 2008.

Monjaret Anne (dir.), Le Paris des « midinettes ». Mise en culture de figures féminines XIX-XXIe siècles. Ethnologie des traces et mémoires des ouvrières parisiennes, avec S. Dessajan, F. Fourmaux, M. Niccolai, M. Roustan, Rapport, Mairie de la Ville de Paris - Université Paris Descartes, Cerlis, 2008.

Monjaret Anne, « De l’épingle à l’aiguille. L’éducation des jeunes filles au fil des contes », L’Homme, n° 173, 2005, p. 119-148.

Monjaret Anne, La Sainte-Catherine. Culture festive dans l’entreprise, Paris, Éditions du CTHS, 1997.

Monjaret Anne, « La fête de la Sainte-Catherine : Formes, discours et fonctions de la photographie de groupe », in Noëlle Gérôme (dir.), Archives sensibles. Images et objets du monde industriel et ouvrier, Cachan, Éd. du LIRES (E.N.S. de Cachan), 1995, p. 73-83.

Monjaret Anne et Niccolai Michela, « Le bon sens de la Parisienne » : apprendre à être femme quand on est ouvrière (de la fin-de-siècle à la Belle Époque) », in Robert Beck, Ulrike Krampl et Emmanuelle Retaillaud-Bajac (dir.), Les cinq sens de la ville, du Moyen Âge à nos jours, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2013, p. 183-197.

Monjaret Anne et Niccolai Michela, « La midinette en chansons : représentations masculines d’un idéal féminin populaire (1830-1939) », in Melody Jan-Ré (représenté par Marie Buscatto, Mary Leontsini, Margaret Maruani, Bruno Péquignot, Hyacinthe Ravet) (dir.), Représentations. Le genre à l’œuvre 3, Paris, L’Harmattan (Coll. Logiques sociales), 2012, p. 101-116.

Pellegrin Nicole et Bard Christine (dir.), « Introduction » Clio. Histoire, femmes et sociétés « Femmes travesties : un « mauvais » genre », n° 10, 1999.

Perrot Michelle, Les femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998.

Rennes Juliette, Femmes en métiers d’hommes. Cartes Postales 1890-1930. Une histoire visuelle du travail et du genre, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Éditions Bleu autour, 2013.

Roux Nicolle, Midinette militante chez Nina Ricci, Paris, L’Harmattan (coll. Graveurs de mémoire), 2006.

Verdier Yvonne, Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière et la cuisinière, Paris, Gallimard, 1980.