Comment avez-vous été amenée à travailler sur la mode et le vêtement ?

J’ai commencé par travailler sur la vie quotidienne en Union soviétique et en particulier sur la distribution des logements à Petrograd pendant la guerre civile à partir d’une micro-étude sur un immeuble du centre-ville où les propriétaires et les locataires pré-révolutionnaires ont été entassés dans de petites pièces de leurs appartements tandis que d’autres pièces ont été distribuées aux ouvriers relogés venant de quartiers éloignés. C’est ainsi que les appartements communautaires sont apparus. J’ai eu envie de continuer à travailler sur le quotidien sous un régime autoritaire pour voir comment ils s’articulaient. J’ai alors feuilleté des revues attachées au quotidien, notamment les revues féminines et domestiques comme Rabotnitsa (Ouvrière) et les revues de mode. Ce qui m’a frappée, c’est le décalage entre le discours – du texte et des images – de ces revues sur ce qui est acceptable pour la société soviétique et l’image – le cliché – qu’on avait de l’URSS comme d’une économie de pénurie. D’emblée, mon sujet faisait sourire : de quelle mode parle-t-on dans une société de pénurie ? Je voulais comprendre cette apparente contradiction. Je suis allée voir les archives des organismes d’État en charge de la production de ce qui était explicitement appelé « la mode soviétique ». Si ce terme existait, ça avait donc du sens de réfléchir à la question.

Des souvenirs personnels, non de cette époque, mais de son héritage dans votre quotidien par les objets, les témoignages, les pratiques ?

Je suis une enfant soviétique, née dans un pays qui n’existe plus. Je me souviens d’autant mieux de certaines pratiques quotidiennes de mon enfance. Ma grand-mère cousait des vêtements pour toute la famille et nous rigolions en disant qu’elle avait « son » style, identifiable en particulier par les petits rubans qu’elle accrochait partout. Elle avait suivi des cours de « coupe et couture » qu’on donnait à ceux qui voulaient apprendre à coudre. Elle avait une machine à coudre et comme elle avait pris sa retraite très tôt pour s’occuper de moi car ma mère continuait ses études, elle produisait beaucoup. J’ai grandi en la voyant coudre. On avait par ailleurs des produits spécifiques qui avaient un statut emblématique dans notre quotidien. Dans mon enfance, il existait des robes qui étaient produites par une société soviéto-chinoise qui s’appelait « Amitié ». C’était les plus belles, avec beaucoup de rubans et de volants, et ma grand-mère n’était pas capable de les reproduire. Il y avait donc les robes du quotidien produites à la maison et ces robes pour les grandes occasions que toutes les petites filles convoitaient.

Le quotidien est une perspective qui a servi à relire l’histoire des régimes communistes. Était-ce votre projet ?

En Russie, l’histoire du quotidien que l’on écrivait était assez statique, une sorte de description de la culture matérielle à la manière de Fernand Braudel. Cette approche a été introduite par les historiens de l’Occident médiéval et de l’époque moderne. Mais dans les années 1990, les travaux sur le quotidien étaient très variés selon les pays. Aux États-Unis, le quotidien était un moyen de ne plus regarder le régime soviétique par le haut, comme omniprésent et capable de contrôler la société dans son ensemble, mais de voir aussi comment la société participait au maintien du régime, comment elle était impliquée dans le pouvoir au quotidien – c’étaient notamment les travaux de Sheila Fitzpatrick1, de Moshe Lewin2. On s’intéressait à la fois au soutien au régime – considéré avant tout comme « intéressé » – et aux stratégies de résistances et de survie. On essayait en s’appuyant sur les travaux de Michel De Certeau et de Norbert Elias notamment, de comprendre comment les autorités et les individus ordinaires avaient transformé le quotidien. Une troisième approche, en Europe, observait la « débrouillardise », comme l’a fait Sandrine Kott à propos de la RDA à partir du concept du don et du contre-don de Marcel Mauss, et cherchait à comprendre comment les individus faisaient face à la pénurie de produits et de services dans les régimes socialistes. J’ai essayé de composer avec ces trois ensembles. Il faut ajouter que les travaux d’Alf Lüdtke3 sont devenus une référence. On a dès lors essayé de ne plus séparer la sphère d’action politique et économique et le monde des pratiques quotidiennes et ordinaires et de concevoir le quotidien comme un espace d’interactions entre les directives qui viennent d’en haut et les réponses des sociétés qui peuvent à leur tour influencer les initiatives du pouvoir. C’est ce paradigme qui m’a guidé. D’ailleurs, quand je relis aujourd’hui mon travail, je me dis que ma posture était trop celle surplombante d’un chercheur omniscient qui sait mieux que les acteurs ce qu’ils font. Je fais aujourd’hui plus confiance aux acteurs et à leur discours. Par exemple, j’écris que les créateurs parlaient de « mode soviétique » mais qu’en fait ce n’est qu’un tour de passe-passe rhétorique, parce qu’en pratique, ils ne faisaient que copier la mode française… Je n’adopterais plus ce regard soupçonneux aujourd’hui.

La mode et le vêtement sont des enjeux politiques pour éduquer les corps et réformer les identités avant l’avènement de l’URSS, dès le règne de Pierre Le Grand

Sous Pierre Le Grand, au début du XVIIIe siècle, l’enjeu était d’occidentaliser la Russie et les vêtements étaient un des outils de ce changement. Les histoires les plus connues concernent les boyards [Aristocrates orthodoxes d’Europe de l’Est] qui étaient forcés à se couper la barbe, tandis que les femmes qui étaient cantonnées à la sphère domestique étaient contraintes à sortir dans l’espace public, à fréquenter les salons, mais aussi à se dénuder les épaules et à porter des coiffures à l’européenne. C’est un cas manifeste d’intervention directe d’un État autoritaire dans le quotidien qui a complètement bouleversé les pratiques et les normes de présentation de soi dans l’espace public. Je ne pense pas que les Bolchéviques puissent être comparés à ces expériences qui ont par ailleurs été poursuivies par leurs successeurs même si on a régulièrement des retours vers le passé, les traditions comme le régime de Nicolas Ier [Empereur de 1825 à 1855] qui promeut le costume traditionnel – réinventé – avec des kokochniki, des espèces de coiffes portées y compris dans l’espace public. Les Bolchéviques étaient moins radicaux car ils se sont dès le début reposé sur des experts. Lounatcharski, commissaire du Peuple à l’Instruction publique, avait par exemple un discours très tranché sur ce que doit être la culture et y compris celle du quotidien mais il n’a jamais imposé un type de silhouette ou un vêtement. Ces questions étaient à la charge de professionnels – qui devaient bien sûr être loyaux au régime. Le Parti communiste, aussi bien sous Lénine que Staline, n’a pas décidé ce qui devait être porté, et ce qui ne devait pas l’être. L’idée d’une normalisation par le haut apparaît donc caricaturale : il existait toujours des corps intermédiaires – en l’espèce des créateurs de mode et qui avait une certaine liberté de création, dans un cadre idéologique mais qu’ils aménageaient et qu’ils fabriquaient aussi.

Quel a été le rôle de la Koultournost dans la définition de la « mode soviétique » ?

C’est une campagne qui a commencé sous Staline au milieu des années 1930 quand on a annoncé que le socialisme était achevé dans ses plus grands traits en Union soviétique et qu’il a lancé le célèbre slogan : « La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus joyeuse » (Jit stalo loutchche, jit stalo veselee). À partir de là, la sphère de la consommation a été légitimée et l’homme soviétique aussi considéré comme un consommateur. C’est une rupture car après la Révolution et durant le communisme de guerre, il y avait des bureaux d’expérimentation constructivistes mais leur impact sur la production était infime dans une période de rationnements. Sous la NEP [Nouvelle politique économique, un retour partiel à l’économie de marché entre 1921 et 1927 en URSS], on avait à la fois un discours sur les dangers de la mode et son esprit petit-bourgeois et philistin, et la vente de revues de mode, soviétiques comme françaises. La question de la norme en matière de mode était donc très floue. Avec la fin de la NEP, on a assisté à un retour à l’ascétisme ; le terme de « mode » était banni. Les revues de mode ont changé de titre pour devenir « l’art de s’habiller » et s’attachaient à la rationalité des vêtements, d’autant qu’on est en période de retour des cartes de rationnement. Mais elles sont abolies en janvier 1935. Débute alors la koultournost – il s’agit de « civiliser » l’ensemble des pratiques quotidiennes, des manières de faire, d’être au monde, de présentation de soi… – le terme koultoura est ici à entendre comme le terme allemand kultur. L’idée était que l’ascension sociale – le paysan accédant à un poste de direction – devait être accompagnée de l’éducation à une nouvelle culture quotidienne.

Vêtements de travail créés par les artistes de la MdM de l’URSS, du GUM et de Tchécoslovaquie.

Jurnal mod, 1957, n°2, p. 8.

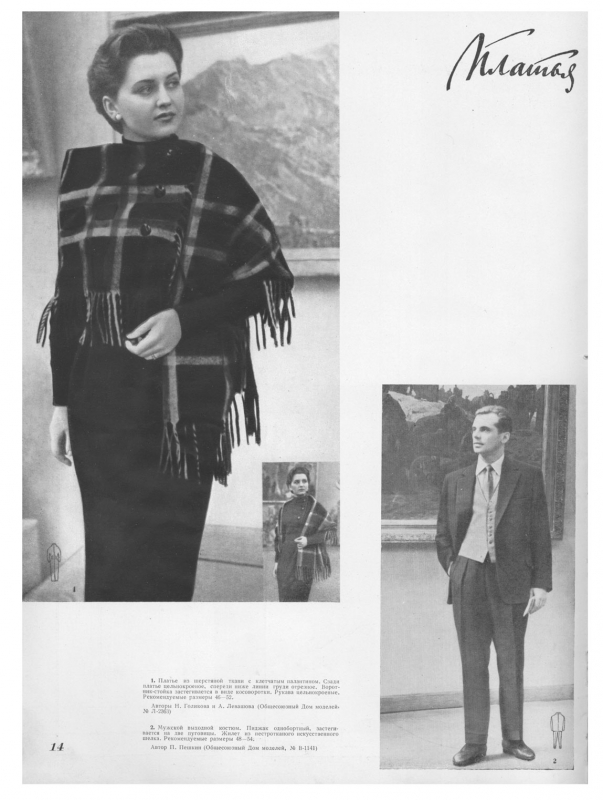

Robe accessoirisée et costume habillé pour homme, créés par les artistes de la MdM de l’URSS.

Jurnal mod, 1957, n°4, p. 14.

Couverture du magazine Modeli sezona édité par l’Institut de l’assortiment des produits de l’industrie légère et de la culture des vêtements de l’URSS.

Modeli sezona, n°1, printemps-été 1959.

Les institutions en charge de la définition de la « mode soviétique » – les Maisons des modèles de vêtements – naissent-elles à ce moment-là ?

La première Maison de modèles de vêtements (Dom modelei odejdy) a ouvert à ce moment-là à Moscou – elle est devenue par la suite le centre de création vestimentaire national. La deuxième vague d’institutionnalisation de ce système date de 1944 : dès avant la victoire, on a commencé à réfléchir à la manière de récompenser l’effort fourni par les Soviétiques pendant la guerre. C’était d’autant plus nécessaire que de très nombreux Soviétiques, qu’il s’agisse des Ostarbeiter4 ou des militaires qui avaient passé les frontières, avaient vu de leurs yeux le monde des objets quotidiens de l’Europe occidentale. Ils avaient pu mesurer l’écart entre les images de propagande et la réalité. Ces réformes engagées pour aménager le quotidien se sont accompagnées de l’ouverture de nouvelles Maisons de modèles dans plusieurs villes, rattachées à une Maison centrale à Moscou. Chaque année, la « mode soviétique » était ainsi dictée de façon centralisée, du centre vers les maisons régionales qui devaient s’y conformer. Les réunions à la Maison centrale de Moscou étaient annuelles ou bi-annuelles et elle publiait généralement deux fois par an – sur la même fréquence que les collections dans la mode occidentale – des albums de modèles.

Comment fonctionnaient ces Maisons de modèles ?

Chaque maison avait ses propres créateurs et des techniciens qui s’occupaient de traduire les dessins en dessins techniques – ou patrons – pour la production. Les créateurs avaient des taches spécifiques à mener, définies par le plan quinquennal. Après la mort de Staline, les plans quinquennaux précisaient notamment qu’il fallait fournir aux Soviétiques plus de « beaux » vêtements et de « meilleure qualité ». Ces directives étaient donc très générales ; il revenait aux créateurs de les interpréter. En pratique, ils ont traduit cette demande en cherchant à diversifier l’offre. Mais la large palette de modèles créés par ces stylistes passait ensuite devant le Grand Conseil artistique (Bolchoï Khoudojestvennyi sovet) qui se réunissait dans chaque Maison de modèles. Il réunissait le personnel des Maisons de modèles, les représentants des différents organismes impliqués dans la production des vêtements – essentiellement les représentants des usines de textile et de confection et les représentants du système de distribution –, des représentants du parti, soit du quartier, soit de la ville et enfin des artistes et des critiques d’art, invités à donner leur avis. Ce Grand conseil artistique statuait sur chaque modèle présenté par les créateurs : accepté pour la production industrielle, accepté pour les ateliers de couture sur-mesure ou complètement rejeté. La normalisation esthétique se fabriquait ici. Dans ce Grand conseil artistique les conflits entre créateurs et producteurs étaient permanents. Les créateurs pensaient savoir ce qui était beau ; les industriels s’attachaient à la quantité et à l’accomplissement du plan. Accepter des nouveaux modèles ralentissant la production, ils freinaient le renouvellement des modèles. Les représentants du système de distribution étaient aussi conservateurs. Chargés de suivre la demande des consommateurs, ils notaient notamment les produits rencontrant le succès. Cette injonction date des années 1930, mais c’est à partir des années 1950 avec le développement de l’industrie légère que les distributeurs ont pris de l’influence sur les usines de confection. Eux aussi faisaient barrage aux idées nouvelles des créateurs car ils demandaient des « modèles de transition », soit des modèles qui avaient déjà fonctionné un peu réaménagés.

Plusieurs normes sont à l’œuvre. La première est esthétique : comment définissait-on la « mode soviétique » ?

Si les projets des Constructivistes ont été vite abandonnés, le concept d’art industriel (proziskousstvo) qui voulait que l’art descende dans la rue, que l’esthétique soit diffusée dans le quotidien par l’industrie est resté la ligne. C’est Nadejda Lamanova qui définit dès 1919 ce que devait être le vêtement soviétique sur la base d’une approche fonctionnelle et rationnelle. Il devait être adapté aux circonstances et à la morphologie du porteur : il ne s’agissait pas de créer un uniforme mais un vêtement personnalisé. On a aussi développé quantité de théories générales sur les matières et les couleurs : quelles couleurs s’accordaient avec quelles autres, quelles couleurs et matières pouvaient être portées en été, en hiver… Cette logique pouvait être poussée loin : on pouvait statuer par exemple sur le fait que les sandales ne devaient pas être portées avec des chaussettes… Ce sont au final un ensemble de règles qui définissaient le « bon goût soviétique ». Ces normes, reprises par les Maisons de modèles, sont restées figées jusqu’à la fin de l’Union soviétique.

Peut-on parler de normes sociales, autrement dit, dans une société qui se prétendait « sans classe », définissait-on les modèles pour chaque catégorie sociale ?

Les créateurs des Maisons de modèles ont créé un système de catégories qui voulait couvrir tous les aspects du quotidien, du travail jusque dans l’espace privé. Ce système n’était donc pas basé sur des catégories socio-professionnelles mais sur les activités. Le projet était d’avoir un vêtement fonctionnel, adapté à chaque usage, à chaque circonstance. On créait donc des « vêtements de travail » mais pas « d’ouvriers » ou « d’ouvrières » – la catégorie pouvait englober aussi bien les tailleurs pour femmes que des blouses. Ces catégories comportaient ensuite des dizaines de sous-catégories. Les activités de loisirs elles aussi étaient identifiées : les vêtements du soir, pour le sport, pour les vacances, pour la campagne et la datcha… À chaque fois, toute la garde-robe était détaillée. Le projet était de considérer ensemble aussi bien les vêtements des moments exceptionnels que de la vie ordinaire, autrement dit de supprimer la césure observée par Barthes à travers les revues entre vêtements aristocratiques et mondains et vêtements domestiques identifiés par les activités qui y sont attachées. La « mode soviétique » définie par les Maisons de modèles englobait aussi bien les robes de cocktail que les vêtements de travail : aucun domaine de la vie quotidienne ne devait échapper à leurs prescriptions. On allait jusqu’à définir comment on devait être habillé pour faire le ménage chez soi : des vêtements fonctionnels mais pas démodés…

En même temps, les créateurs des Maisons de modèles sont très attentifs à la mode occidentale pour créer une « mode soviétique »…

Ces normes fonctionnelles ne suffisaient pas pour créer une « mode soviétique », un « style soviétique ». Les créateurs se tournaient, surtout dans les années 1950, vers la mode occidentale, d’autant qu’ils avaient reçu l’injonction du Parti de regarder ce qui se passait ailleurs pour prendre ce qui pouvait être utile à l’URSS. Concrètement, ces créateurs regardaient vers Paris qui était pour eux la capitale de la mode – Nadejda Lamanova elle-même avait travaillé à Paris, avec Poiret. Parmi les grandes maisons parisiennes, c’est Dior qui est devenu la maison de références, d’autant que Dior était intéressé par des échanges avec le marché soviétique. Les créateurs missionnés en France empruntaient ainsi quantité d’éléments à Dior, tout en disant qu’ils créaient une mode soviétique spécifique. Il est difficile de ne pas penser que c’est un double discours car d’un côté, dans les rapports internes, il n’y a aucune critique de la mode « bourgeoise », au contraire, on invite les créateurs à s’inspirer de Dior, à acheter des patrons, etc. pour que la femme soviétique soit « la plus belle du monde ». D’un autre côté, dans les revues de mode, la mode occidentale, parce que bourgeoise, outrée et inégalitaire est condamnée. Les créateurs des Maisons de modèles appartenaient à deux mondes, à la fois à la communauté internationale des créateurs dont ils attendaient une reconnaissance, et en même temps, ils étaient employés de l’État et devaient faire avec les injonctions de compétition dans le cadre de la Guerre froide…

On a l’image d’un corps libéré, notamment des femmes, en URSS. Vous écrivez pourtant que les « normes de décence » étaient aussi un sujet des Maison de modèles.

L’image du corps féminin libéré vient plutôt du début des années 1930 avec notamment les parades sportives où l’on voit des jeunes filles avec des maillots moulants et des shorts courts… Paradoxalement, le « grand retrait »5 et la campagne du Koultournost ont été aussi un retour aux normes de la décence petite-bourgeoise : on s’est mis à définir la bonne longueur des jupes, la bonne taille des décolletés, la bonne hauteur des talons… mais aussi les coiffures. Encore dans mon enfance, il était interdit de venir à l’école avec les cheveux détachés. Il fallait au moins une queue de cheval, et mieux des nattes, sinon nous étions considérées comme des filles dépravées, indécentes… Les créateurs dans les Maisons des modèles essayaient de faire évoluer ces normes mais les autres membres des conseils, plus conservateurs, refusaient bien souvent de transiger. Quand on lit les rapports sténographiques des réunions dans les Maisons de modèles – pour cela l’URSS était exceptionnelle, la bureaucratie a produit des montagnes d’archives… –, on peut trouver des débats sur la bonne longueur des jupes, la bonne largeur des pantalons… On condamne par exemple les pantalons trop moulants des stilyagui. Dans ce cadre, les créateurs fonctionnent souvent comme des médiateurs : ce sont eux qui petit à petit parviennent à faire accepter des nouveautés par les consommateurs.

Quelle place était donnée aux consommateurs ?

Les revues-défilés du Grand conseil artistique ont selon les périodes été ouvertes. Par exemple, la Maison des modèles de Leningrad était au début très ouverte et chaque modèle est commenté en public, y compris par le public. Mais très vite, les dissonances étant trop visibles, l’accès au public est fermé. Par ailleurs, dans les magasins, les réactions des consommateurs étaient collectées dans le cadre du suivi de la demande des consommateurs. Dans les archives, les rapports des magasins indiquent les réactions des consommateurs. Les experts en marchandise (tovarovedy) étaient obligés de tenir des cahiers de contrôle où ils notaient toutes les remarques, demandes, plaintes… des consommateurs.

Quel rôle joue la standardisation industrielle dans la définition normative de la « mode soviétique » ?

Je n’ai pas consulté les fonds des usines mais les compte rendus sténographiques des Maisons de modèles donnent une idée de l’industrialisation : la production d’un même modèle atteignait de 10 à 12 000 exemplaires. Même si c’était souvent un moyen d’accomplir le Plan quinquennal et que certains modèles ne trouvaient pas preneurs en magasins, on était dans un moment de développement de l’industrie légère et d’une recherche d’une plus grande souplesse dans la production. Ont ainsi été ouvertes de petites usines proches des magasins, de façon à ce que la production s’adapte à la demande réelle. On parlait alors de « petites séries » – autour de 500-1 000 exemplaires – et on appelait ces boutiques, des « boutiques de marques » (firmennyi magazin), à la manière du marché occidental.

Dans cette logique de planification de la mode, quel est le rôle des économistes ?

La question de norme se posait aussi du point de vue des économistes qui cherchaient à définir ce que devait être, en termes quantitatifs et de renouvellement des objets, la consommation soviétique. Un courant défendait les phénomènes de mode et donc le fait que le rythme d’achat puisse être plus rapide que le rythme d’usure. Une autre partie des économistes, travaillant sur les budgets, soulignait que la part des vêtements ne croissait pas à l’infini mais atteignait un seuil ; il devenait un repère pour la consommation soviétique traduit en formules. Ces formules étaient traduites très concrètement en nombre de chemises, de manteaux, de chaussettes… L’usure seule devait décider du renouvellement des garde-robes – il n’était pas raisonnable de détruire un objet utile qui condensait du travail. Il s’agissait de projections pour un avenir lointain ; au présent, la production était définie par les matières premières disponibles et les réseaux de distribution plus que par ces formules.

Cette approche scientifique de la mode se retrouve aussi dans la manière de définir les normes de tailles.

On menait effectivement toute une réflexion scientifique sur la production de la mode. Des instituts de recherches scientifiques, rattachés au Ministère de l’industrie légère, s’occupaient de la résistance des tissus, des teintures, etc. La question du bien-être matériel des Soviétiques étaient prise très au sérieux et traitée par le prisme technique et scientifique, y compris pour les tailles. Dans la continuité des enquêtes ethnographiques du début du XXe siècle, des spécialistes inspectaient les populations aux quatre coins de l’URSS pour collecter des mesures anthropologiques. Dans cet immense territoire, les diversités physiques étaient considérables. On essayait de produire des vêtements qui collaient à la diversité des morphologies et ces instituts distribuaient des grilles de tailles destinées aux Maisons de modèles et aux usines. On définissait des standards de tailles mais en même temps, les variations étaient très nombreuses : on trouvait des modèles pour « jeunes femmes », pour « femmes obèses »… Il y avait naturellement des ratés : les échantillons de populations n’étaient pas toujours représentatifs et surtout les usines trichaient. Comme elles avaient l’obligation de produire un nombre minimum de vêtements et qu’en même temps leur consommation de tissus était limitée, elles préféraient produire des vêtements de petites tailles. Les consommateurs de grande taille que j’ai interrogés m’ont dit leurs difficultés à se vêtir dans les magasins de prêt-à-porter.

Au-delà de la vente, les modèles des Maisons étaient-ils diffusés dans la société ?

Les magazines jouaient un rôle. Chaque Maison de modèles avait sa publication, les créateurs appelés « artistes-modélistes » étaient aussi des journalistes de mode. Si les revues étaient indépendantes des Maisons de modèles, elles étaient rattachées au Ministère de l’industrie légère… C’étaient alors les mêmes créateurs qui écrivaient, aussi dans Rabotnitsa, Journal mod, Modeli sezona (Ouvrière, Magazine de modes, Modèles de saison)… L’espace de la mode était très homogène. Le régionalisme avait peu de place, tout était centralisé à Moscou. Le seul aménagement étaient selon les régions – notamment autonomes – quelques motifs folkloriques car l’art soviétique devait être « socialiste par le contenu mais national par la forme ». En pratique, ces folklores étaient surtout mobilisés pour les expositions à l’étranger qui voulaient chanter la diversité ethnique de l’URSS avec un motif ouzbek, une coiffe lettonne… Mais les consommateurs n’étaient pas demandeurs de ces vêtements ; ceux qui les portaient étaient ceux qui cousaient eux-mêmes leurs vêtements, sans se référer aux propositions de créateurs… Il a aussi existé des défilés publics ouverts aux consommateurs qui pouvaient repartir à la fin avec des patrons pour refaire chez eux ou commander en atelier ce qu’ils avaient vus. Des défilés spécifiques étaient aussi organisés sur les lieux de travail, où les travailleurs devaient donner leur avis sur les modèles présentés, la décence, le style, etc. Mais le public se demandait surtout où trouver ces vêtements. Des défilés se tenaient aussi dans les usines ou les bureaux, à la pause méridienne, où les ouvriers étaient censés apprendre ce qu’était l’homme moderne soviétique.

Dans ce système de normes centralisées, les transgressions sont multiples. Avant de parler des stilyaguis, quelles étaient les transgressions plus ordinaires, sachant que la production domestique concerne la moitié de la consommation de vêtements ?

C’est très difficile de saisir les transgressions esthétiques domestiques et ordinaires à travers les archives administratives… Les enquêtes de budget font la distinction entre les produits achetés dans les magasins d’État, les frais pour les ateliers de couture sur-mesure et les produits achetés aux particuliers – ce qui est à priori interdit par la loi – mais on ne voit pas la dimension qualitative des productions. Les rares commentaires des statisticiens portaient sur le marché noir qui palliait les difficultés du système de distribution. Ils notent par exemple que des particuliers vendent des chaussures de Leningrad à Tbilissi. Pour comprendre les transgressions, il faut d’autres sources, des images ou des entretiens.

Avec quelques entretiens – seize –, j’ai essayé de comprendre les corrélations entre les niveaux de revenus et les tactiques de consommations : pourquoi les uns préféraient se rendre dans un atelier d’État, les autres chez les particuliers, les troisièmes cousaient eux-mêmes, les quatrièmes commandaient des vêtements à des couturières clandestines, etc. Le facteur économique était important – les ateliers de couture sur-mesure étaient les plus chers, les ateliers clandestins intermédiaires, et l’autoproduction peu chère. Mais grâce aux entretiens – et à ma grand-mère –, j’ai compris qu’on pouvait coudre chez soi et se passionner pour la mode. Autrement dit, on trouvait des consommateurs soucieux de mode dans toutes les formes de production et de consommation, notamment grâce aux patrons des magazines. Dans un sens, les magasins apparaissaient presque comme des espaces hors de la mode et parfaitement hors de toutes transgressions. À l’inverse, des personnages produisaient à domicile des vêtements transgressifs. C’est par exemple le cas d’Édouard Limonov qui, dans les années 1970, cousait à domicile et vendait des pantalons blancs aux femmes moscovites, alors que leur port n’était pas autorisé. Les gens qui allaient chez des couturières privées pouvaient amener des modèles tirés des magazines occidentaux importés en contrebande ou vendus par les touristes. Mais cette transgression était limitée car les créateurs des Maisons de modèles eux-mêmes s’inspiraient de la mode occidentale… Il s’agissait plutôt pour ces consommateurs d’être à l’unisson de la mode occidentale.

Stilyagui.

Caricature dénonçant les spéculateurs-revendeurs de vêtements de production étrangère (en russe fartsovchtchiki – фарцовщики), principaux fournisseurs de stiliagui.

Traduction : « Âme à la vente. Il y a ici des défroques de pays différents

À la New York, à la Paris,

Ceux qui sont comme lui se moquent de l’honneur

Quand ils ont un gain facile en vue ! »

Collection particulière

Les transgressions des styliaguis étaient-elles plus manifestes et plus politiques ? Quelle était la nature de leurs transgressions ?

On a donné un sens politique aux transgressions des stilyagui [des jeunes zazous soviétiques, le nom vient du mot style en russe, déformé pour avoir une connotation péjorative] et des stilyagis ont écrit leurs mémoires dans lesquelles ils soulignent la dimension politique de leur apparence6. On peut penser que c’est une reconstruction a posteriori. Les débuts semblent plutôt apolitiques et ressemblent à la découverte par des « jeunes » des artefacts matériels nouveaux venus de l’Ouest – notamment tous les vêtements saisis par les soldats de l’Armée rouge. Ces objets sont arrivés sur le marché aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Mark Edele a souligné que pour la génération des enfants de la guerre, c’était un moyen d’affirmer sa virilité, de se rattacher à l’héroïsme militaire de leurs pères7. Il n’y avait donc pas véritablement de transgressions, d’autant que ces enfants, fils des élites, étaient intouchables. Cela change cependant dans les années 1950 quand à la fois une population plus large a imité ces pratiques et que l’État a commencé à les réprimer. En quelque sorte, c’est la répression politique – contre le « cosmopolitisme » – qui a fait de cette mode une transgression politique. À partir du moment où la presse déclarait que porter une cravate américaine ou écouter du jazz revenait à vendre sa patrie, ces pratiques prenaient une charge politique. C’est un article de Beliaev en 1949 qui a inventé le terme de stilyagui pour les condamner8. Quantité de jeunes se mettaient alors à acheter des vêtements importés au marché noir mais surtout à commander des copies. Ils bricolaient : ils demandaient par exemple à un cordonnier d’ajouter une semelle compensée à des chaussures ordinaires achetées dans un magasin d’État ou ils achetaient un pantalon soviétique ordinaire et le faisait rétrécir chez un tailleur, quitte à l’enfiler à l’aide de savon… Ces pratiques n’étaient pas authentiquement occidentales mais des bricolages à partir de produits soviétiques et des bribes de modes occidentales. La diffusion de cette mode a créé une distinction entre les chtatniki (dérivé du mot Chtaty – les États-Unis en argot russe – pour désigner les amateurs de la mode américaine) qui avaient les moyens d’acheter en contrebande des vêtements importés et les autres qui copiaient et bricolaient.

Ils découvraient la mode occidentale par l’importation de vêtements mais aussi par la musique– et les pochettes de vinyles – et les films. Il y a eu une large diffusion, pour cause de pénuries de films soviétiques, de films occidentaux de l’entre-deux guerres au début des années 1950 – des films dont les licences avaient expiré ou même des films qui avaient été saisis par l’Armée rouge. Ils ont joué un grand rôle dans la mode. La diffusion des radios de propagande occidentale – qu’on écoutait dans les campagnes où les brouillages étaient faibles – a aussi contribué à la diffusion des modes de teenagers.

Quels étaient les profils de ces styliaguis et de quelle nature a été la répression contre eux ?

Des jeunes, très peu de femmes – malgré ce que montre le film Stilyagi de Valery Todorovsky réalisé en 2008 – car la normalisation pesait plus sur les femmes. Pour les hommes, on en trouvait de tous les milieux sociaux. À côté des premiers stilyaguis de la jeunesse dorée, on trouvait des étudiants, des ouvriers… et il y avait des stilyaguis « convaincus » et d’autres par intermittence qui portaient des vêtements stylés seulement dans les lieux de socialisation des styliaguis et reprenaient au travail une tenue « convenable ». Une des manières de lutter contre eux a été l’exclusion des Jeunesses communistes et de l’Université et parfois des blâmes au travail, ce qui pouvait porter un coup dur à des carrières. Mais globalement, la répression était surtout discursive. Parfois, et on le voit dans les archives judiciaires – celles de la Procurature (nous dirions du parquet) et des tribunaux, ils étaient poursuivis pour crime économique quand cette pratique de consommation était accompagnée de l’achat ou de la vente – de spéculation – au marché noir. Mais même cette répression était faite d’arrangements : par exemple si à l’occasion du Festival mondial de la jeunesse, les jeunes soviétiques achetaient des vêtements occidentaux dans la rue aux étudiants étrangers, ils étaient réprimés. Mais si les étudiants étrangers vendaient leurs vêtements dans des dépôts-ventes officiels, c’était autorisé… C’était un moyen d’avoir la main – politique et économique – sur le flux de ces produits. C’était la même chose avec les achats des touristes soviétiques à l’étranger. Les normes économiques primaient souvent sur les normes esthétiques et politiques.

Quels sont les héritages aujourd’hui de ces normes vestimentaires ?

L’Union soviétique n’a pas connu mai 68 et cela se ressent encore aujourd’hui. Mai 68 a, je crois, démocratisé les apparences, par la presse mais aussi par la mise en crise de nombreuses règles et normes sociales. Ça n’a pas eu lieu en URSS ; les normes du « bon goût soviétique » dominent encore. C’est par exemple le cas de la concordance des couleurs, une des normes importantes du « bon goût soviétique » : les gants, les chaussures, le sac, le foulard, etc. devaient être de la même couleur. C’est toujours le cas aujourd’hui chez les femmes russes – d’où ces tâches colorées qui se promènent dans les villes… Il reste aussi une confiance quasi aveugle dans le créateur-artiste, dans sa capacité à créer des ensembles cohérents et de bon goût. Les managers des boutiques de luxe aujourd’hui soulignent que le « total look » domine ; les femmes russes achètent des ensembles complets, à l’image exacte de ce qu’a voulu le « créateur »…

Mais les normes de décence ne sont plus observées, au contraire. Si par exemple dans quelques écoles on impose des uniformes pour des raisons sociales, l’obligation est plutôt aujourd’hui pour les filles d’être très apprêtée… La mode se construit aujourd’hui contre les normes de décence soviétiques et on a assisté à une érotisation fulgurante des apparences depuis la fin de l’URSS.

Bibliographie

Djurdja Bartlett, Fashion East. The Spectre that Haunted Socialism, Cambridge, London, the MIT Press, 2010.

Vera S. Dunham, In Stalin’s Time: Middle class values in Soviet fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Mark Edele, « Strange Young Man in Stalin’s Moscow : the Birth and Life of the Stiliagi, 1945-1953 », Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, N° 50, 2002 (1), p. 37-61.

Evelyne Enderlein, Les femmes en Russie soviétique, 1945-1975. Perspectives 1975-1999, Paris, L’Harmattan, 1999.

Anne E. Gorsuch, « “A Woman Is Not a Man”: The Culture of Gender and Generation in Soviet Russia, 1921-1928 », Slavic Review, 55, 3, Automne 1996, p. 636-660.

Anne E. Gorsuch « NEP be damned ! Young Militants in the 1920s and the Culture of Civil War », The Russian Review, 56, Octobre 1997, p. 564-580.

Anne E. Gorsuch, Youth in revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents, Bloomington, Indiana University Press, 2000.

Jukka Gronow, Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalin’s Russia, Berg Publishers, 2003.

B. A. Grušin, Četyre žizni Rossii v zerkale oprosov obščestvennogo mnenija. Očerki massovogo soznanija rossijan vremen Hruščeva, Brežneva, Gorbačeva i Elcina v 4-h knigah. Žizn’ 1-ja. Epoha Hruščeva, Moscou, Progress-Tradicija, 2001.

Ol’ga Gurova, Sovetskoe nižnee bel’e : meždu ideologiej i povsednevnost’ju, Moscou, NLO, 2008.

Julie Hessler, A Social History of Soviet Trade. Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917-1953, Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2004.

David L. Hoffmann, Stalinist Values. The Cultural Norms of Soviet Modernity (1917-1941), Ithaca, Cornell University Press, 2003.

Melanie Ilič, Lynne Attwood, Susan E. Reid, Women in the Khrushchev era, Londres, Palgrave Macmillan, 2004.

Kelly Catriona, "Ordinary Life in Extraordinary Times: Chronicles of the Quotidian in Russia and the Soviet Union", Kritika, Volume 3, 4, automne 2002.

Kelly Catriona, Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, Oxford University Press, 2001.

Dianne P. Koenker, "Men against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia : Gender and Class in the Socialist Workplace", American Historical Review, 1995, 5, 1438-1464.

Raisa Kirsanova, « Stiljagi: zapadnaja moda v SSSR 40-50-h godov », Rodina, 1998, n°8, p 72-75.

N. B. Lebina, A. N. Čistikov, Obyvateli i reformy. Kartiny povsednevnoj žizni gorožan. Saint-Pétersbourg, Dmitri Bulanin, 2003.

N. B. Lebina, Povsednevnaja žizn’ sovetskogo goroda : normy i anomalii. 1920/1930 gody, Saint-Petersbourg, Kikimora, 1999.

Elena Osokina, Za fasadom « stalinskogo izobilija ». Raspredelenie i rynok v snabženii naselenija v gody industrializacii, 1927-1941. Moscou, ROSSPEN, 1998.

Susan E Reid. "Cold War in the Kitchen: Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev", Slavic Review, 61, 2, Eté 2002, p. 211-252.

Susan E. Reid, Crowley David, Style and Socialism. Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford, New-York, Berg, 2000.

Kristin Roth-Ey, « Kto na piedestale, a kto v tolpe? Stiljagi i ideja sovetskoj “molodežnoj kul’tury” v epohu “ottepeli”. », NZ, N° 36 (4-2004), http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=25011077

Christine Ruane, « Clothes Shopping in Imperial Russia: The Development of a Consumer Culture », Journal of Social History, Vol. 28, 4, Eté 1995, p. 765-782.

Judd Stitziel, Fashioning Socialism. Clothing, Politics and Consumer Culture in East Germany, Oxford, New-York, Berg, 2005.

Tatiana Strijenova, La mode en Union soviétique. 1917-1945. (Soviet costume and textiles), Paris, Flammarion, 1991.

Anna Tihomirova, « “Modno odevat’sja – ešče ne značit byt’ sovremennoj!” : socialističeskij proekt “al’ternativnoj sovremennosti” 1960-h godov (na primere žurnala Sibylle », Teorija mody, 3, 2007, p. 234-250.

Anna Tihomirova, « V 280 kilometrah ot Moskvy : osobennosti mody i praktik potreblenija odeždy v sovetskoj provincii (Jaroslavl’, 1960-1980-e gody) », NZ, 5 (37), 2004.

Olga Vainshtein, “Female Fashion, Soviet Style : Bodies of Ideology”, Helen Goscilo, Beth Holmgren (ed.), Russia – Women Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1996.

Larissa Zakharova, S’habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS, Paris, CNRS éditions, 2011.

Larissa Zakharova, « Le quotidien du communisme : pratiques et objets », Annales. Histoire, sciences sociales, Éditions EHESS, 2013, 68e année (2), p. 305-314. En ligne, consulté le 01/02/2022 : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00825061.